圖│研之有物

採訪之前的準備

「以前覺得中研院很嚴肅,好像是個很冰冷的地方,」張語辰回想,「但來工作之後,發現每位研究員談到自己的研究,眼睛都會閃閃發光……」。

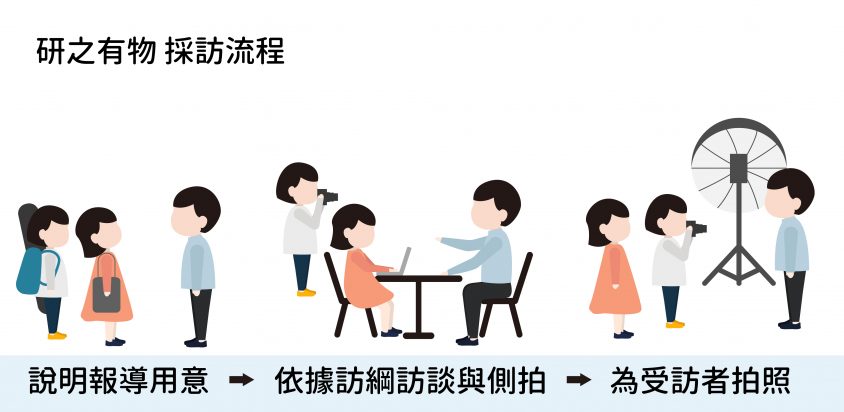

《研之有物》的每篇科普報導,是由編輯群採訪研究團隊後,再寫成網路文章、搭配資料視覺化圖片。一開始採訪要拍攝研究員時,張語辰內心有點「挫勒蛋」,會事先預設各種最壞的情況:研究員不想拍照怎麼辦、沒拍到適合的照片怎麼辦,想著想著,心中逐漸累積一百種不想上班的理由。

不過!你所煩惱的事,有九成都不會發生。

在《研之有物》工作兩年後,培養出穩紮穩打的攝影步調,張語辰悟出了這個心得:要讓煩惱的事不會發生,就是在採訪之前,先做好所有準備。

圖│研之有物

《研之有物》的採訪地點,通常是約在研究員的研究室。張語辰會先在網路搜尋研究員的文章、照片或影片,依據每位研究員的外型風格、研究內容和說話方式,思考適合拍照的姿勢或角度,或是在 Pinterest 蒐集人像照片做為參考。

大部分的政府單位或學者拍照,會擺出「雙手交叉胸前」的姿勢,以表達專業感。但其實這種姿勢,在肢體語言上彷彿用雙手架出一道牆,在受訪者和觀者之間產生距離感。

由於中研院的嚴肅形象已經距離大眾太遙遠,因此《研之有物》的拍攝,通常採取較為親切的半身照或特寫,傳遞「面對面聊天」的感覺,拉近受訪者和讀者之間的距離。

圖│Ali Morshedlou, rawpixel, Marius Ciocirlan

圖│研之有物

(左上) 草藥不是吃多就有效!研究員徐麗芬來解惑

(右上) 背後中箭、大啖貝類,史前南科住了誰?

(左下) 家內性侵 開不了口的原因

(右下) 天才莫札特的傳說很狂?現在只要一鍵就做得到!

採訪拍攝的眉角

若取得研究員同意,訪談過程中會進行側拍,需注意的是,由於研究室可能有尚未發表的研究或是審查資料,因此要先確認是否有不便拍攝之處,以及能否使用閃光燈。

採訪前,會先觀察研究室的光源和陳設,請研究員坐在適合側拍的位子,或是研究員較習慣、感到自在的座位。側拍時,張語辰會站在文字編輯的後方(因為受訪者經常會看著文字編輯的眼睛說話),觀察研究員們說話的頻率,跟著節奏按下快門。

「例如,有些研究員說話較慢、思考較久,只要把握停頓的時候,就能拍出沈穩好看的照片」張語辰說明。相對地,有些研究員說話較快就不適合側拍,因為拍出來的表情會千變萬化,這種情況下,就先觀察研究室的物件,訪談結束後再為研究員拍照。

圖│研之有物

(左上) 活在當代的原住民族巫師,究竟做些什麼?

(右上) 當「老外學者」遇上「打架立院」──鮑彤專訪

(左下) 鑽石不只能求婚,還能用於生物醫學! MIT 螢光奈米鑽石

(右下) 真菌也會玩樂高?還組合出「天然物」戰艦!

然而,初次見面受訪,就要擺出姿勢讓陌生的攝影師拍照,若非專業的模特兒,實在是件令人尷尬的事;對於長年沉潛於學術的研究員來說,更是害羞。

「這種時候,我會和研究員聊聊辦公室的小東西,或是聊聊他們的小孩,因為研究室經常會擺著和家人的合照,」張語辰說,通常研究員聽到這些話題,會自然地眉開眼笑,表情肢體也不再那麼緊張。先前客座編輯廖英凱,亦曾分享一個拍照秘訣:

請受訪者數到 3 時吸氣、同時按下快門,拍出來的照片會更有精神。因為吸氣時瞳孔會稍稍放大,也會抬頭挺胸。

拍攝結束後,照片並非直接使用,而是會經過「明星夢工廠」的階段,在張語辰的巧手下,透過 Photoshop 或 Lightroom 為研究員調整氣色,去除背景中的雜亂。有時候嘴唇會加上一層紅色,看起來比較溫暖。裁切照片時,也會注意不要截到關節部位,例如手肘和手踝,以免造成畫面有斷裂感。

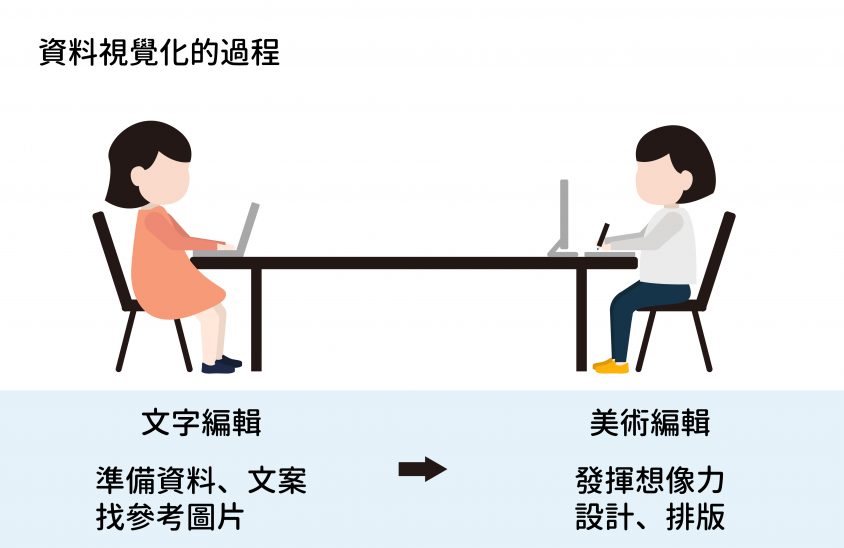

資料視覺化的過程

在研究員的大腦中,有許多畫面無法只用文字表達,必須變成圖片呈現,例如:研究方法、科學儀器的結構、細胞和藥物的作用等等。將這些資料變成圖像,是《研之有物》美術編輯的另一項重任。

圖│研之有物

《研之有物》存在的目的,是希望能拉近學術與大眾之間距離,因此科普圖片簡潔易讀很重要。為了讓閱讀舒適,整體視覺會採用「低飽和度」的色彩,讀起來較不刺眼。由於大多數網友會用手機閱讀文章,製作圖片時也要放大字級,在手機螢幕才能看得清楚。

做科普的圖片,要很直接明確。

複雜比不過簡單,張語辰說,科普圖片的重點,是運用簡單的線條或插畫來表達,並且兼顧易讀性和美感。需要靈感時,會參考 Behance 和 Pinterest 網站上資訊圖表 (infographic) 的作品。另外,《人人都能上手的資訊圖表設計術》這本書,還有美感細胞的《教科書再造計劃》,都是觀摩插畫設計、配置版面的參考。

談到和美術編輯合作的大忌,張語辰思考許久後說:不要跟美編說「你先設計,我再把文案給你」、「先做兩版出來,我再給你文案」。在不知道資料和文案的情況下,憑空想像視覺的風格,這樣就像請美編「隔空抓藥」。

因為製作圖片的第一步,要先想好:這張圖為了什麼而存在。

科普圖片製作

圖│研之有物

若是目的是「引起興趣」,圖片只放一句可以讓人記住的話就好,並運用視覺來吸引目光。

例如,宣傳 2017 年中研院開放參觀時,為了提醒民眾攜帶雨傘、外套、食物和水,製作了下方的 Facebook 貼文圖片。為了吸引目光,當時針對網友特性,埋入意想不到的梗:大部分科普讀者會喜歡的「光劍」。在插畫風格上,採用較可愛的扁平化設計,與過往中研院嚴肅的形象產生「反差萌」。

若圖片目的是「說明資訊」,要避免圖片文字量過多,讓人讀起來覺得有壓力,只要放上重點或關鍵字即可。設計排版時要注意閱讀動線,電腦和手機都是由左往右、由上而下閱讀。

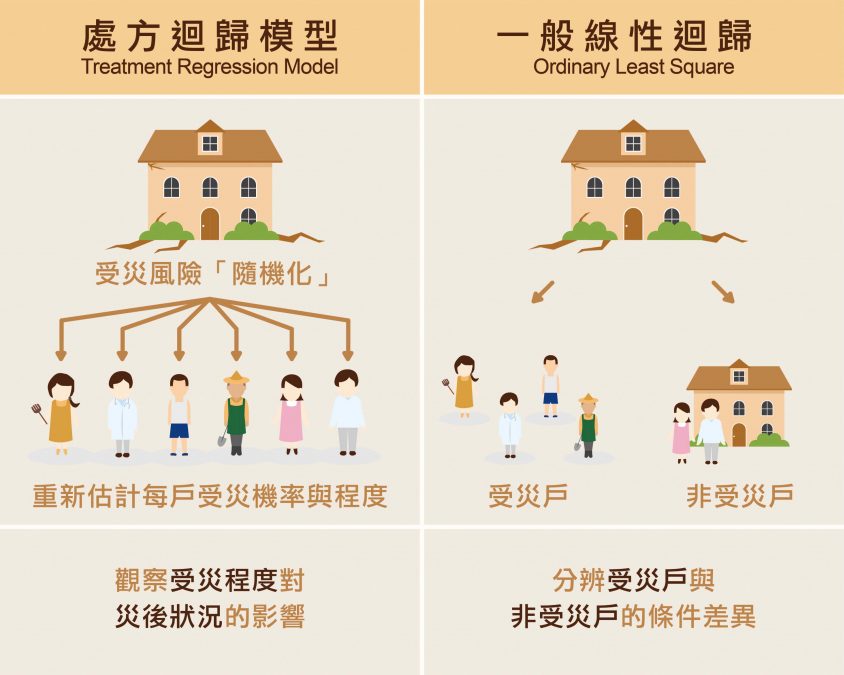

以〈災前改善社會不公,更是真正地救人一命〉文章為例,若想讓網友信服研究員提出的研究發現,尤其是顛覆傳統觀念的觀點,要先讓網友了解這項研究是用什麼方法分析資料,以及為什麼使用這個研究方法。

困難的是,「研究方法」在學術論文通常寫成好幾頁,在科普報導中,如何簡化成一兩張圖片來呈現?

試著用「一句話」來說明「這項研究在做什麼」。

首先,文字編輯要試著用「一句話」來表達這項研究在做什麼,並藉由這句話,讓美術編輯掌握圖像化的方向。

前述這項研究探討的問題,用一句話來說就是:「不同社會階層」的受災機率是否相同。因此,如下圖所示,張語辰以人物的穿著打扮,來凸顯社會階層的身分:醫生、工人、農民、家庭主婦。

圖│研之有物災前改善社會不公,更是真正地救人一命

上圖中也比較兩種不同的統計模型,搭配文章說明,協助網友了解為什麼這種研究方法可以探討「受災機率是否相同」的問題。

對於專業的學者而言,有些會認為科普圖片太簡化、或是不夠科學精確。然而,若是天平的兩端放著「貼近科學專業」與「讓大眾看懂」,《研之有物》編輯群通常會盡量傾向「讓大眾看懂」,以達到科學普及的目標。

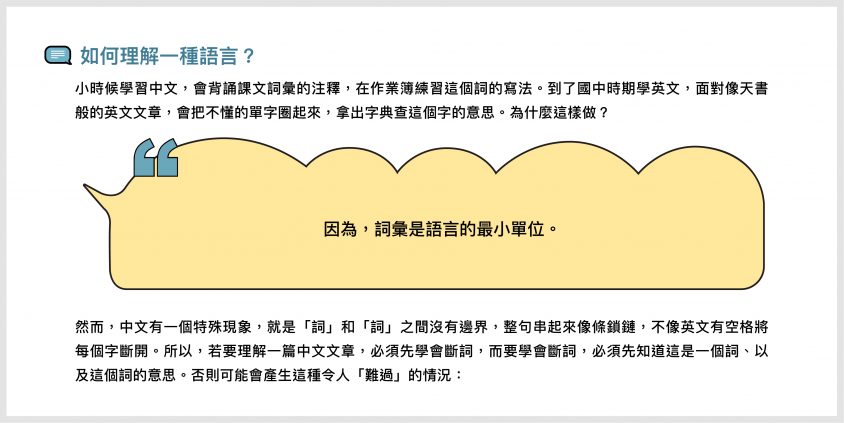

圖│研之有物 斷開中文的鎖鍊!自然語言處理 (NLP)

若你曾經在捷運或火車上,看過別人用手機閱讀文章,可能會發現他的閱讀方式是:打開網頁 → 手指快速往下滑 → 關閉網頁。過程可能不到一分鐘。

眼前這位讀者,並非過目不忘的武功奇才,而是多數網友沒耐心看完一篇網路文章。考量這種閱讀行為,在每篇《研之有物》報導中,會將研究的重點、研究員主要的思想,安排在醒目的雲朵框框中,就像漫畫人物講話時,旁邊會冒出的雲朵。

就算讀者快速「滑」完一篇文章,也能看到醒目的雲朵框框,在短時間內掌握「大致的重點」。

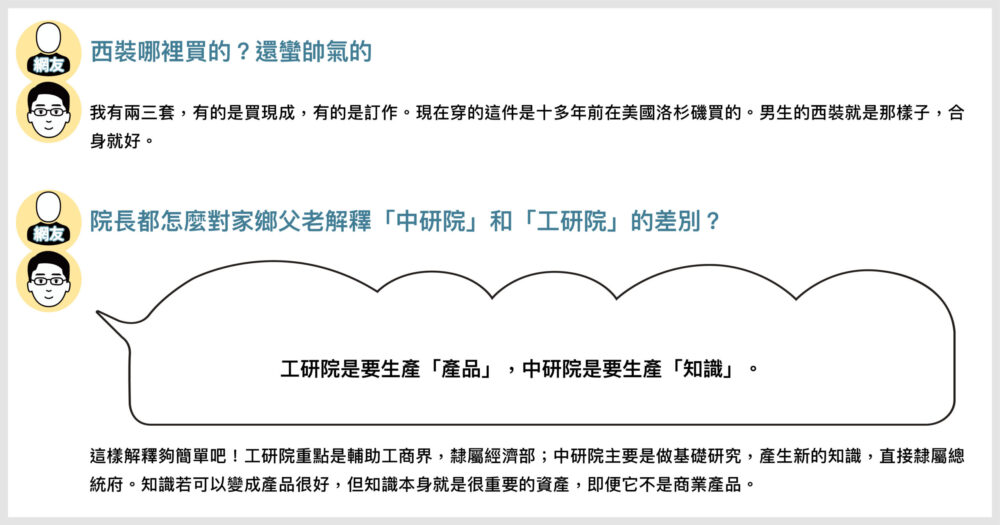

此外,《研之有物》有許多專訪研究員的文章,會以 Q&A 的方式呈現。在這種 Q&A 報導中,通常話題不會太嚴肅,會以聊天的方式解釋科學原理,或是論文沒寫的研究故事。

為了讓讀者有互動的感覺,張語辰為「訪問者」和「受訪者」繪製專屬頭像,讀起來像是看著兩個人在聊天。

圖│研之有物「中研院院長在做什麼?」網友提問廖俊智

美編的哀愁與快樂

來到中研院成為《研之有物》的美術編輯之前,張語辰是在活動公司工作,工作內容包含佈置活動空間、設計平面宣傳物等等。而《研之有物》的美術編輯,則偏向雲端上的作業,包含文章編排、資料視覺化、臉書貼文設計等等,以及最重要的任務——採訪時為中研院的研究員拍照。

工作過程中,偶爾會有受到考驗、或不如意的時候,張語辰會想著:「這是過程,直到下一次做好另一件事,再肯定自己。」

而快樂的時候,是在社群媒體看到網友回饋「研之有物某篇文章的圖片很好看」,或是看到受訪的研究員將拍攝的照片,滿意地換成個人 Facebook 的大頭照。

如果有意為學術或政府的科普盡一份心力,張語辰認為勝任的條件很單純:只要對科普有熱忱,並且真誠地待人,就能好好地做好這件事。