膚色+性別,黑人女性的雙重挑戰

「在處理社會中根深蒂固的種族和歧視問題時,我們必須要有耐心,……而不是在種族矛盾無法全面解決時,就灰心喪氣和放棄。」美國前總統歐巴馬曾這麼說道。

2008 年,他成為美國歷史上首任的黑人總統,但實際上國內種族衝突並未減少。2020 年初的「佛洛伊德事件」(George Perry Floyd Jr.)更讓「黑人的命也是命」 運動(Black Lives Matter, BLM)再次延燒。

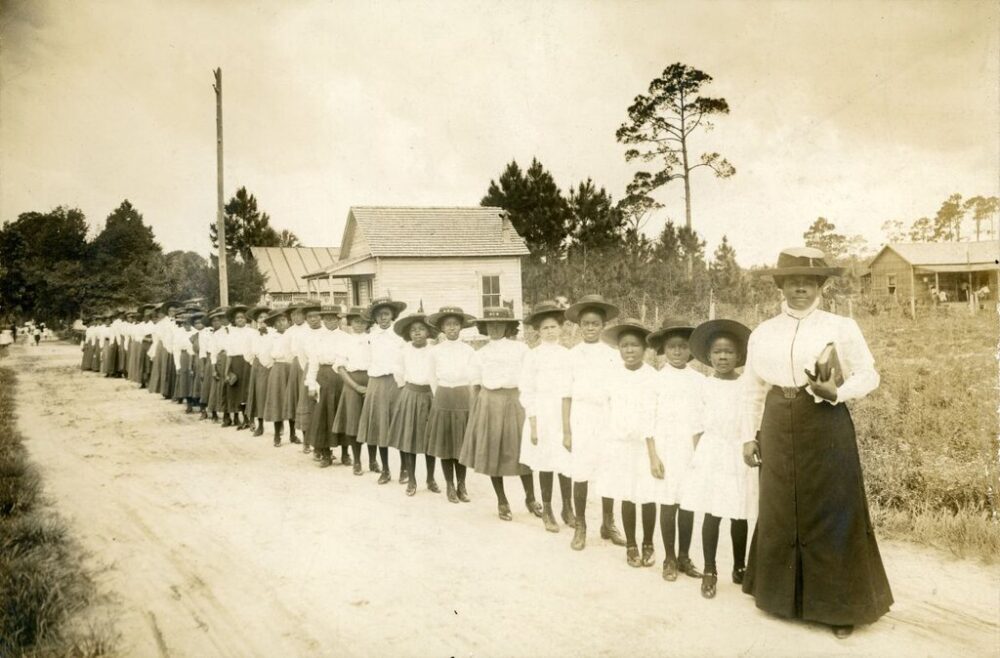

圖│the United States Library

在 1960 年代馬丁‧金恩(Martin Luther King, Jr.)打出響亮的一戰之前,黑人民權運動已走過漫長的歷史,非裔美國人努力衝撞、突破各種壓迫。其中,黑人女性並沒有缺席。

她們透過各種民間社團組織,如「黑人女性全國聯盟」 (National Association of Colored Women’s Clubs)、「黑人女性全國聯合會」(National Council of Negro Women)、「黑人生活與歷史研習協會」(Association for the Study of Negro Life and History) 等,以不同於男性的多元方式,改善種族困境。

1920-50 年代,黑人女性投入爭取種族權益的過程,事實上也一併提昇黑人女性地位,同時改善種族與性別弱勢處境。瑪莉‧貝舒 (Mary McLeod Bethune,1875-1955)、瑪莉‧泰瑞爾 (Mary Church Terrell,1863-1954)便是兩個重要代表。

圖│研之有物(圖片來源:清華大學出版社)

超前部署的瑪莉‧貝舒

二十世紀初,第一波婦女運動如火如荼展開,爭取女性投票權之際,黑人女性瑪莉‧貝舒已主張世界有色人種必須彼此合作,並鼓勵黑人女性積極參與政治。

瑪莉‧貝舒在 1875 年出生,她從小就對教育很有興趣,下課後常常在家擔任小老師,講課給失學的兄弟姊妹和鄰居聽。1904 年,30 歲的貝舒在佛羅里達州成立「德通納黑人女子語文與職業訓練學校」(Daytina Literary and Industrial Training School for Negro Girls)。當時這裡幾乎只有白人能上學,讓貝舒決定為黑人女孩辦校,一開始的學生只有五名小女孩和她的兒子。

後來,學校越來越成熟,還進一步爭取到白人社會贊助,成為當地第一所四年制的黑人學校。在跨種族合作下,短短十幾年間培養了無數黑人完成高中教育。對貝舒來說,

在黑人不如白人、黑人女性不如白人女性的情況下,只有為黑人女性爭取平等的受教權,才有追求種族與性別平等的可能。

圖│Wikipedia

貝舒深知,種族不平等根植於社會制度結構,不可能只憑個別黑人的優秀,就能扭轉所有人對「黑皮膚」的歧視壓迫。

她一方面在體制內增加黑人的教育機會,跨種族合作;另一方面透過歷史教學,她也積極挑戰主流白人優越的文化,重建黑人對自己歷史、社群的認同與榮耀。

為了爭取募款,貝舒四處演講宣揚理念,邀請白人到校參觀。同時,她也把所有款項一筆筆清楚記錄,打造符合主流期待的清廉形象。課程設計上,既安排技職訓練,滿足贊助者對黑人教育的定位;但貝舒也堅持納入通識教育,讓黑人接受和白人一樣的課程。

羅斯福總統(Franklin Roosevelt)任內,貝舒參與了「新政」(New Deal)中與種族相關的的事務,舉薦黑人進入政府部門工作,讓他們有機會實際參與政治活動。由於經常出國,她又發現歐洲也存在種族問題,因此極力推動跨國際合作,將美國國內種族議題與國際有色人種貧窮、弱勢議題接軌。

在保守與激進兩端,貝舒打出一手務實而彈性的牌。「讀到她的故事會非常震撼,十九世紀末、二十世紀初這樣一位女性,有這種眼界、高度真的是超前部署!」黃文齡說。

圖│Wikipedia

民權運動老祖母瑪莉‧泰瑞爾

相較於父母皆為奴隸身分的貝舒,被稱為「民權運動老祖母」的瑪莉.泰瑞爾就幸運得多,可以說是含著金湯匙出生!

瑪莉.泰瑞爾於 1863 年出生田納西州孟菲斯市(Memphis,Tennessee)。泰瑞爾的父親是南方第一位黑人百萬富翁,因為 1970 年代南方嚴重的黃熱病(Yellow Fever)疫情,許多白人因此離開,留下大片土地,讓他有機會藉由房地產事業致富。泰瑞爾在優渥家庭培養下,精通多國語言,十九世紀末就到歐洲各國遊學兩年。

雖然具有高社會階級,但膚色仍讓泰瑞爾飽受歧視。像她這樣衣著、談吐、知識水平良好的中上階層,都會因膚色遭到嘲笑羞辱,更何況那些貧窮的黑人啊!

整個二十世紀上半,泰瑞爾活躍於黑人女性社團組織,成為知名黑人民權人士,而這卻是與丈夫羅伯特‧泰瑞爾(Robert Heberton Terrell)的鼓勵與支持有密切關係。他是哈佛大學法學院第一個黑人,也是華盛頓州極為稀罕的黑人法官。

泰瑞爾為了讓先生獲得當時黑人領袖布克‧華辛頓(Booker T.Washinton)的支持,她全力扮演賢內助,事事以丈夫為重,堅信「身為一個妻子,不可因為自己的言行而阻礙丈夫的前途」。

由於顧及丈夫的事業發展,泰瑞爾在個人權益被打壓時隱忍低調;然而一旦遇上種族議題,特別是關係百年大計的教育問題,她則挺身而出、據理力爭!她參與的「全國有色人種協進會」(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP)抨擊政府的種族政策,與華辛頓的妥協立場不同,華辛頓因而私下向泰瑞爾先生抱怨,要他管好太太。不過,泰瑞爾先生沒有這麼做,反而積極鼓勵太太不要退縮,因為這些都是為了黑人種族權益奮戰,並未挑戰丈夫的男性氣概與顏面。

可以說,泰瑞爾婚後成功踏出傳統家庭領域,全是為了爭取「黑人種族權益」,而非為了「黑人女性權益」。

圖│ Wikipedia

階級帶來不同視野

貝舒與泰瑞爾都是為了黑人權益而戰,但如何完成,兩人卻是站在截然不同的光譜上。

貝舒主張,黑人女性應該勇於走出家庭、參與公共事務,從國家體制改善黑人的集體處境;但泰瑞爾則深知白人社會對女性的規範,因此認為黑人女性首要之責是成為好媽媽、好太太,讓黑人家庭更上軌道。黑人女性也應該努力成為更好的女人,優雅、禮貌、有教養(如同白人女性一樣),樹立良好的種族形象。

為何會有這樣的差異?黃文齡認為須加入「階級」因素分析。

貝舒來自奴隸家庭,屬於出身低微但擁有專業能力的中產階級,她重視普羅黑人的權益,相信要為他們創造更多機會,才有改善種族形象可能。泰瑞爾出身優渥,代表了淺膚色(mulatto)、中上階級的黑人女性,為了避免被牽累,主張提昇低社會階級女性,教導她們正確的行為規範。因為加諸於任何一個黑人女性的指責,都會被套用在所有黑人女性身上。

為黑人而戰,黑人女性必須更像白人眼中的好女人

當時,「維多利亞女性特質」(Victorian Womanhood)是 1920 年代主流社會的理想女性要求,操持家庭、維持美貌、遵守道德、相夫教子。

黃文齡分析,黑人女性往往囿限在白人社會所謂的「好女人」陰影下,以此做為行為規範準則。但儘管如此,對黑人社會而言,種族壓迫甚於性別不平等,因此種族議題往往比性別議題更優先,也讓許多黑人男性願意合作。

例如,當泰瑞爾對公開演說邀約感到猶豫時,經常獲得丈夫的鼓勵,敦促她要為黑人社群努力。也正是在種族發展的優先考量下,羅伯特願意進入私領域分擔家務、照顧女兒,好讓妻子能在公領域活躍發聲。換言之,

黑人女性要成為白人社會認可的「好女人」,黑色皮膚是揮之不去的負擔。但對於黑人女性要爭取跨入公領域議題,種族因素卻是加分助力的關鍵。

順勢而為,機會留給準備好的人!

黃文齡認為正是在這種多重矛盾中,可以看出她們的彈性策略。

妥協與反抗是天平的兩端,種族、性別都是居間的砝碼,影響黑人女性如何運用妥協、反抗,或者相互為用的程度。無論採取何種方法,都反映出她們是在判讀當下情況後,順勢而為,選擇最有利的方式,破除阻力,達到既定的目標。

從歷史發展來看,「順勢而為」確實是最有利的策略,貝舒與泰瑞爾都是好例子。

黃文齡說:「蹲好、準備好,機會一來就能把握!1920 年代她們已經做到了,這是最讓我敬佩的特質。」

圖│Eege Fot vum,wikipedia

歷史衝突是累積而漫長的,抗爭運動也不是突然在 1960 年代冒出來。黃文齡認為,

研究 1920-50 年代,就是希望看到那段漫長的歷程如何演變、累積能量,以及許多黑人女性的沉潛付出,看似保守,實則重要。

從歷史回望今日,2020 年的「佛洛伊德事件」一度演變成全城暴動。她觀察,2016 年美國總統大選後,美國社會的極化,讓敏感議題更被激化,撕裂也越發嚴重。黑人抗爭活動若走向失序,將可能讓議題失焦,無法產生共鳴。

接下來,種族衝突是否可能越來越棘手?黃文齡認為值得繼續觀察,「從歷史的角度來看,種族議題是結構性問題,很難一時解決。空喊公平沒有用,必須從經濟、工作權、教育權全面落實,特別是公平的教育資源與機會,或許才是根本之道。」