「女書版」梁祝很十八禁?!

女書,世界唯一的女性文字,神祕流傳數百年,直到 1982 年首度被發現。

「那時候我正在美國念書,興奮地請朋友帶一本女書來。打開一看,」劉斐玟笑著描述當時的心情:「哇!我的老天!」

《梁祝》的故事人人都聽過,但「女書版」《梁祝》想必沒幾人知道──裡頭描述祝英台洗澡的場景,畫面赤裸裸、用字單刀直入,內容非常十八禁!劉斐玟眼睛一亮,覺得太有意思了,這是過去從沒看過的文化觀點。

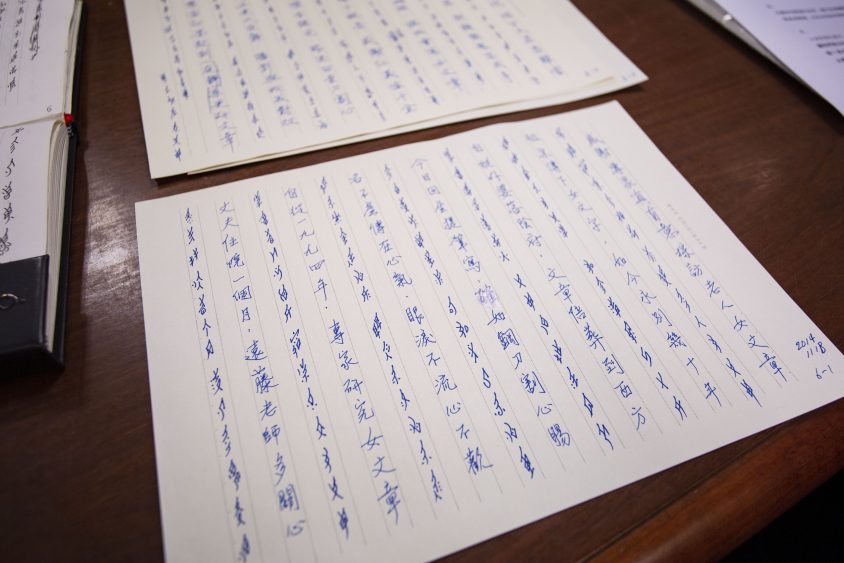

數百年來,女書默默流傳在中國湖南省江永縣,只有女子使用。她們彼此用女書吟唱訴苦、結交姊妹,寫在摺扇、繡在花帶,親密分享女人專用的創作符碼。

女書由婦女自己書寫,不是任何史家的紀錄,那我們是不是能從中看見婦女的觀點與聲音?

劉斐玟越研究越好奇。她收拾行囊、千里迢迢前往江永,尋找當時僅存的自然傳人陽煥宜老太太。自此,展開她的女書田野之旅。

圖│取自紀錄片《女書回生》畫面

女書被發現時已經瀕臨滅絕了嗎?為什麼這個文字會消失?

女書被發現時已經瀕臨滅絕了嗎?為什麼這個文字會消失?

1980 年代,女書意外被發現,學者尋遍江永一帶,只找到兩位會寫女書的自然傳人(沒有學校或教材,完全從社會活動傳承習得):高銀仙、義年華。當我要前往做田野研究時,兩位老太太卻都過世了。還好,不久中國又發現一位自然傳人陽煥宜。

女書的存在與消失,其實都脫離不了時代性。舊時,女子不能上學,認不得漢字,她們只能以女書共享情誼、創作抒發,代代傳承。但是在文化大革命期間,女書被貼上「妖書」、「妖字」的標籤,文本大量銷毀;再後來,隨著女性識字率提升,女子也不再學女書了。

可以說,女書是珍貴的「文化遺產」,在凋零的最後一刻終於被發現。

研究即將消逝的文化,要如何做田野調查?曾經遭遇困難嗎?

研究即將消逝的文化,要如何做田野調查?曾經遭遇困難嗎?

當時學界僅知陽煥宜會寫女書,我便以她為訪談的對象。有次訪談,我問她有沒有結拜姊妹,她用方言回答:「媽愣。」(沒的意思)。不久,我陪另一位學者去,問了一模一樣的問題,想不到她卻說有三位姊妹。

「啊?答案怎麼會完全不同?」後來我才明白,那句方言可以表示「沒有」或「沒了」。那時天天有人登門採訪,她已經熟知「套路」,只要回答「有」大家就會再追問「姊妹在哪?」(但她們都過世了),陽煥宜索性一次回答兩個問題。

這個田野初體驗是一次震撼教育。一是語言隔閡產生的問題,另一方面我開始重新思考:如果田野對象有了公式化反應,人類學家要如何找到未曾被看見的文化呢?

我決定另起爐灶,轉往很少人去的河淵村。

這是人類學家的田野挑戰:既要跨越各種差異「進入」異文化,但是又得「超越」當下的訪談。

圖│劉斐玟

聽說你的結拜姊妹是女書最後的自然傳人,好奇妙的際遇!你們怎麼相識結拜?

聽說你的結拜姊妹是女書最後的自然傳人,好奇妙的際遇!你們怎麼相識結拜?

我住進河淵村一年做田野,一邊了解當地文化,一邊向村民學方言。當時村裡從來沒有外人,大家對我很好奇,婦女也常常來屋子唱女歌給我聽,其中一位是龍玉。何豔新懂方言又學過漢字,則熱心地當起翻譯。

我和何豔新、龍玉每天一塊聊天、唱歌,無話不談,非常投緣。有天她們說:我們三個結拜為姊妹吧!我便一口答應。

圖│劉斐玟

結拜姊妹時,你知道何豔新會女書嗎?

結拜姊妹時,你知道何豔新會女書嗎?

完全不知道!何豔新告訴我,她小時候跟外婆學過女書但早忘光了,我不疑有他。

後來我回美國寫論文,有天聽說湖南又發現了一位自然傳人名叫何豔新,簡直無法置信!「真的是那位何豔新?」「朝夕相處的結拜姊妹會女書,我竟然被蒙在鼓裡?」「她明明知道我在研究女書,為什麼不肯告訴我?!」

我內心盤旋著太多疑問,錯愕、不解,也很受傷,儘管重回江永幾次,始終鼓不起勇氣開口問她。

直到 2009 年我們約在北京聚會。那天,她才告訴我:「你來那時候,我日子過得很好,不想去回想那些傷心。」然後何豔新收起笑臉,很認真地說:

女書是很傷心的,你知道嗎?太傷心了!

圖│周震

為什麼女書被稱為「傷心的文字」?

為什麼女書被稱為「傷心的文字」?

江永婦女把生命中各種苦情,透過女歌、女書來抒發,包括自己的悲苦、其他女子的遭遇,每一則都是真實而血淚斑斑的故事。女書記錄了她們生命的悲傷與苦難。

認識何豔新很多年後,她說起一段故事。

她的外婆寫得一手好女書,常幫人代筆三朝書(陪嫁女書),寫著寫著就哭了起來,有次眼淚把整本書都浸溼了。小何豔新不懂,問外婆為什麼哭?外婆對她說:「哎,寫這些字就是苦的,受了很多苦才寫下來,一寫就掉淚。」

何豔新隱瞞會女書,讓我強烈感受到那種傷心。她的「不說」,其實更深刻「說」盡了女書的苦。婦女用女書訴可憐,「可憐」不是單純的名詞、形容詞,而是真正刻鑿在她們生命裡的悲苦。

這也是為什麼我投入田野二十多年。她們一輩子的生命情感,不是三言兩語的訪談就能說盡,人類學家必須一點一點挖掘、察覺、拼湊出那些生命情境。

女書這麼傷心,婦女為什麼要寫女書?女書對她們的意義是什麼?

女書這麼傷心,婦女為什麼要寫女書?女書對她們的意義是什麼?

佛家說:千年暗室,一燈即明。女書就像黑暗中的那一點微光,當一個女子傾訴的苦,讓另一個相同境遇的婦女產生了共鳴,那份共感就可能帶給她些許堅持的力量。

1993 年,我結束我的第一次江永田野,沒兩年,何豔新的丈夫住院。在醫院,生死只是一瞬,她想到老伴隨時會離世、家裡沒錢供孩子讀書,又再憶起自己一生孤苦,悲從中來,終於拿起紙筆寫女書。她一邊寫一邊掉淚,鄰床的家屬也跟著哭,何豔新說:

農村婦女就是這樣,別人難過我們就陪她掉淚,讓你知道自己不是孤單的。

這就是女書對她們的意義。當人生遇到苦難,她們藉著女書傾訴、悲嘆,說自己的苦,也說別人的苦,互相陪伴度過。能說出來就是好的。那些痛苦經過創作、釋放、被聆聽,會轉化成另一種情感能量。除了苦,還有自己掙扎走過的那份價值感。

女書提供了一個場域,讓這些婦女能在困境中找到生命力量,這是女書很珍貴的價值。

圖│研之有物

女書相較於漢字是很特殊的文字系統,為什麼你的研究反而很少談字體?

女書相較於漢字是很特殊的文字系統,為什麼你的研究反而很少談字體?

女書與漢字的對照已經有許多學者研究考據,女書的文字也大量被討論,但很少有人探討文本背後的故事和生命脈絡。

農村女子以女書「自訴可憐」,傾訴底層女性的飄零。她們透過女書宣洩、寄託,相互支持,女書不僅僅是文字系統,更是農村婦女的生命刻痕。對我來說,這些生命情境是最有價值、最有意義的部分。

以人類學方式做田野,把當地文化、婦女情感、生命史交融在一起,很不容易,但這是女書對我最大的意義。

圖│劉斐玟

二十多年了,我還在研究女書…..

1982 年至今,多數到江永採集女書的學者研究發表後便離開,劉斐玟卻幾乎每年都會重回田野場域。一度,何豔新擔憂地安慰她:「小劉,你是不是研究做不出來?你放心,我們是姊妹,我一定幫你!」讓她既感動又哭笑不得。

對她而言,女書凝結了無數婦女的一生,只有一點一滴不斷摸索,才可能拼築出那些濃稠的情感與生命史,而那正是女書的重量。

當女書因為時代需求,逐漸走向觀光化、藝術化,劉斐玟能理解,但也更希望傳統女書的價值,不因此而被掩蓋抹去。把傳統女書對傳統農村婦女的真正意義記錄下來,作為一種史觀,便是她的使命。談起研究歷程,劉斐玟說:

人類學家做田野是沒有結束的一天。這些婦女的生命仍在開展,我、她們對女書的體悟、感觸、意義,也不斷不斷疊加中。

圖│研之有物