清末到日治,一個年變兩個年

「5、4、3、2、1,新年快樂!」跨年倒數,陪伴許多人迎接新的一年;緊接著,充滿「年味」的圍爐、壓歲錢在農曆新年登場──現在的我們已經很習慣過上「兩個年」。但一百年前的臺灣也是這樣嗎?臺灣人何時開始過起現代新年呢?

「日治時期」是轉變的關鍵。清末到日治時期,臺灣人從傳統舊曆年,逐漸轉變為兩度迎年。林玉茹大致分成四個階段:舊曆元旦的延續與變容(1890-1918)、新曆元旦的引入與競爭(1896-1918)、兩度迎年:規訓與不完全同化(1919-1936)、皇民化的抑制:舊曆新年的抵抗和隱形(1937-1945)。

過去的臺灣人如何過新年?先讓我們看看以下場景:

1911 年,住在臺中豐原的張麗俊,除夕夜凌晨三點起床,點燭焚香、恭神敬祖,此時的街頭「爆竹一聲除舊歲,桃符萬戶更新年」。九點他帶孩子燒紙錢,午後往慈濟宮、廣和宮進香,玩梨園,傍晚赴晚宴。

從張麗俊的日記可以看到,家戶熱熱鬧鬧歡慶傳統新年,以各種傳統儀式迎年,這也是清末以來多數臺灣人的新年生活。

圖│臺灣大學圖書館藏

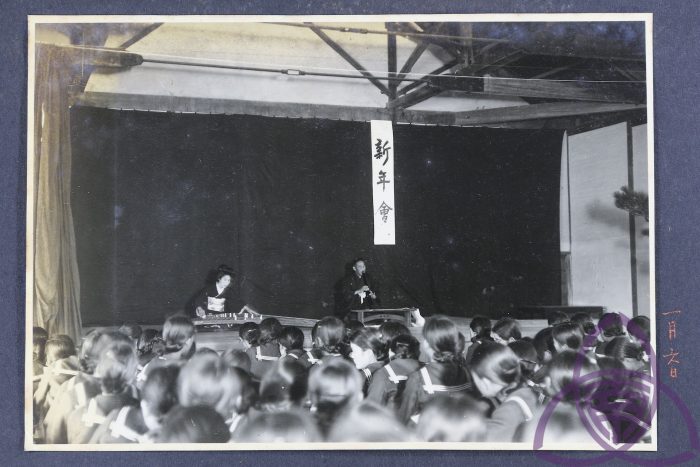

圖│臺南女中百年老照片

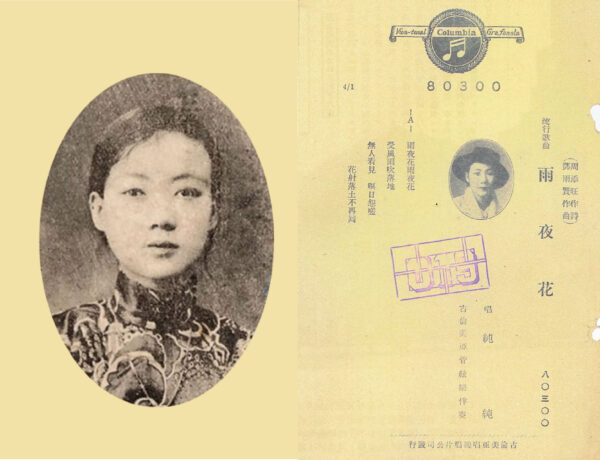

日治時期臺人過新曆年:春酒、出遊、名片交換會

改曆雖然被視為同化的第一步,但前期成效只讓部分臺灣人在元旦時掛上門松、國旗和稻草繩,「配合過新年」。實際上,多數人還是遵循舊曆傳統。張麗俊在 1916 年時首度在新曆年張貼春聯,日記中卻誠實寫道:「只是聊應故事而已。」

圖│iSock

新年出遊,也在這個時期開始蔚為流行。

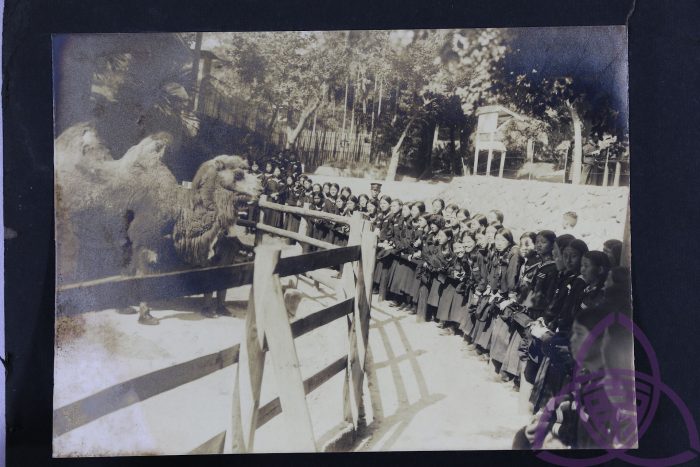

圖│臺南女中百年老照片

1920 年代以後,大城市裡中上階層的臺灣人,普遍過起「兩度迎年」的生活。

貼春聯、春酒、圍爐、燒香拜佛等傳統習俗,也同時混用在農曆年與新曆年。林玉茹認為,如果沒有後續戰爭,妥協式的「兩個新年」模式,也許會一直持續下去。

勤勞報國週,嚴禁舊曆年!

1937 年,中日戰爭爆發,隨著戰情規模擴大,局勢有了變化。新任總督小林磯造以皇民化為治臺方針,要將臺灣人改造成「真正的日本人」。其中之一就是「廢舊正」,嚴格禁止過舊曆年,更在舊曆新年實施「勤勞報國週」,要求勞工繼續上班。

但在高壓恫嚇下,舊曆年仍未消失。過年時的肉豬需求一向特別高,1938 年報載彰化市宰殺了450 頭豬,雖比前一年減少,仍遠高於平日的 50 頭,市民其實依舊偷偷地過年。基隆市街上雖不見娛樂活動,但私下賭博情況盛行。就連臺北街頭也湧現打扮時髦的男女,電影院人潮滿座。

舊曆年禁令非但無效,反而招來知識份子的抵抗。留日歸國的醫師吳新榮,在日記中寫下:「在鄉下生活的人豈能夠輕易地忘卻數千年來的習慣嗎?」,他甚至批評殖民政府:「打破迷信、革新政策,本來一直是我們所贊成、主張的,但是我們對於這段期間所採行的強制手段和愚民政策無法認同。」

在警察與保甲嚴密監控下,廢舊正還是達到了一定效果。日治末期,部分的城市青年逐漸只過新曆年,不過舊曆年了,而且一定得要參拜神社、去遊樂園才像過新年,爆竹及春聯也在農曆年間消聲匿跡。然而,許多臺灣人自有隱形、地下化的對策。例如,吳新榮到友人家參加「舊曆年末的小宴」,「在三樓的小閣樓,節制地過了兩三小時」。林獻堂一家直到日本戰敗,都還是在舊曆除夕「如例」圍爐祭祖,過著隱形年。

上有政策下有對策,尤其是農村,雖因戰時配給制度不得不過新曆年,底層臺灣人依舊以舊曆年為主,只是將儀式隱形化。這也是為何戰爭一結束,百姓立刻歡天喜地過起舊曆新年,新曆年反而無人問津。

城市接受新曆年,農村堅守農曆年

日治時代,臺灣人的節慶生活從一個年轉變成兩個年,新舊年在政權影響下競爭更趨白熱化。舊曆年從未完全消失,但新曆年接受度則有地區、城鄉、階級、行業別的落差。

北部強調儀式的「內地化」,參拜神社、吃年糕、和日人一樣喝屠蘇酒團拜;南部則將舊曆年風俗嫁接到新曆,像是規定寺廟鳴鐘擊鼓,以讓市民參拜。

北部城市裡的商家隨新曆年休業,中上階層、日本會社員工、教職員以及有學童的家庭,最早接受新曆新年的生活作息。但鄉村卻是另一番風景,吳新榮寫道,1935 年的臺南佳里,「在這草地過這正月,全然不出氣分……休正的人大概是官吏、職員而已」。

升旗典禮、摸彩、歲末出清,都來自日本新年

在日本統治以前,臺灣已有部分相似的新春習俗,例如賀正(在紅紙寫上名字)、走春、春酒。隨著日本引入新曆年,又帶來了新的過年儀式,包含了神社歲時祭、歲末出清、摸彩。有些我們至今仍很眼熟,比如歲末出清、摸彩活動依然是百貨商家年末主打,元旦升旗典禮、掛國旗也從日治時期保留至今。

其中,對民間最深遠的影響為何?林玉茹認為是出遊的習慣。當時因學校放假,父母會帶孩子到公園、遊樂園、動物園;各種同鄉會、婦女會、同學會也趁著假期聚會。這個風氣流傳活躍至今,新年全家旅遊、出國依然風行。

相較之下,立門松、掛草繩在臺灣已不見蹤影。林玉茹將消失的儀式解讀為「不具有普遍意義與價值」,她說:「農村吃飽都有問題,哪裡來的門松、年糕?不符合生活需求的儀式自然會消失。」

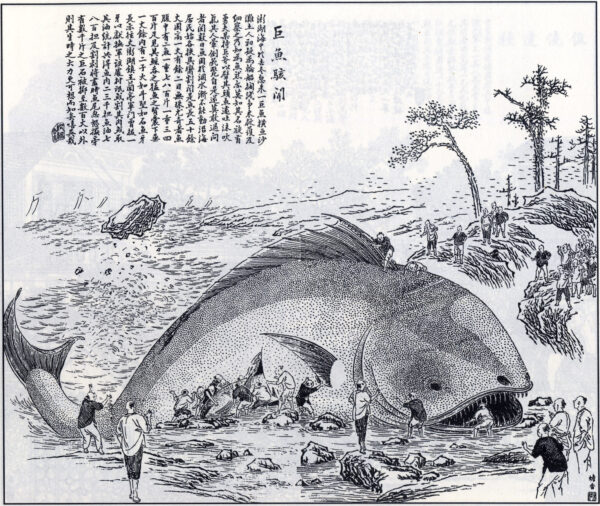

同樣的例子也出現在清朝,當時臺灣人會在除夕夜殺黑鴨祭神,剪紙虎塗上鴨血、豬血或生肉後燒掉,但晚清時期便不見記載。林玉茹認為,在沒有政策禁止的狀況下消失,代表與人們的生活習慣脫節。

「舊曆年為什麼可以保存?因為過個好年、家族團聚、祭祖等儀式意涵太重要了。『過好年』是為了讓明年過得更好。」

天然抗日分子:農村只過「咱的年」

1945 年日本戰敗後,臺灣人很快重新過起舊曆年,原因為何?林玉茹分析,一方面是戰後中華民國政府強調「去日本化」,另外,強推的新曆年文化也並未真正走入人民心中。

知識份子原本傾向支持更改新曆,認為這是現代化的展現,可是日本採用高壓政策,反而讓不少人有意識地抵抗。但林玉茹意外發現,真正抵抗日本的中堅份子在「農村」!由於農、漁村按太陰曆進行農耕、捕魚,經濟也難有餘裕配合新曆年儀式,這些底層庶民沒有強烈的抗日意識,但秉持「照舊過日子」的態度,反而彰顯出常民的文化固著性。

農民稱呼舊曆年為「咱的年」,新曆年是「日本人的年」。

潛意識中強烈區隔不同。林玉茹直呼:「他們才是真正的抗日英雄!政府奈何不了。」至於商人階級雖較有資本,但傳統結帳日在年底,一時難以更改,因此商家也多習慣過舊曆年。

百年後的今日,在全球化影響與商業活動的推波助瀾,兩度迎年已成為當代我們習以為常的節慶生活。儘管年輕世代熱衷跨年活動,普遍過起兩個新年,但林玉茹認為,具有內在意涵價值的舊曆年,不會輕易消失。

圖│研之有物