圖│研之有物

國民營養健康調查,從飲食狀況找病因

潘文涵在美國康乃爾大學營養流行病學系研讀博士時,接觸到以統計分析為研究法的營養流行病學領域 。

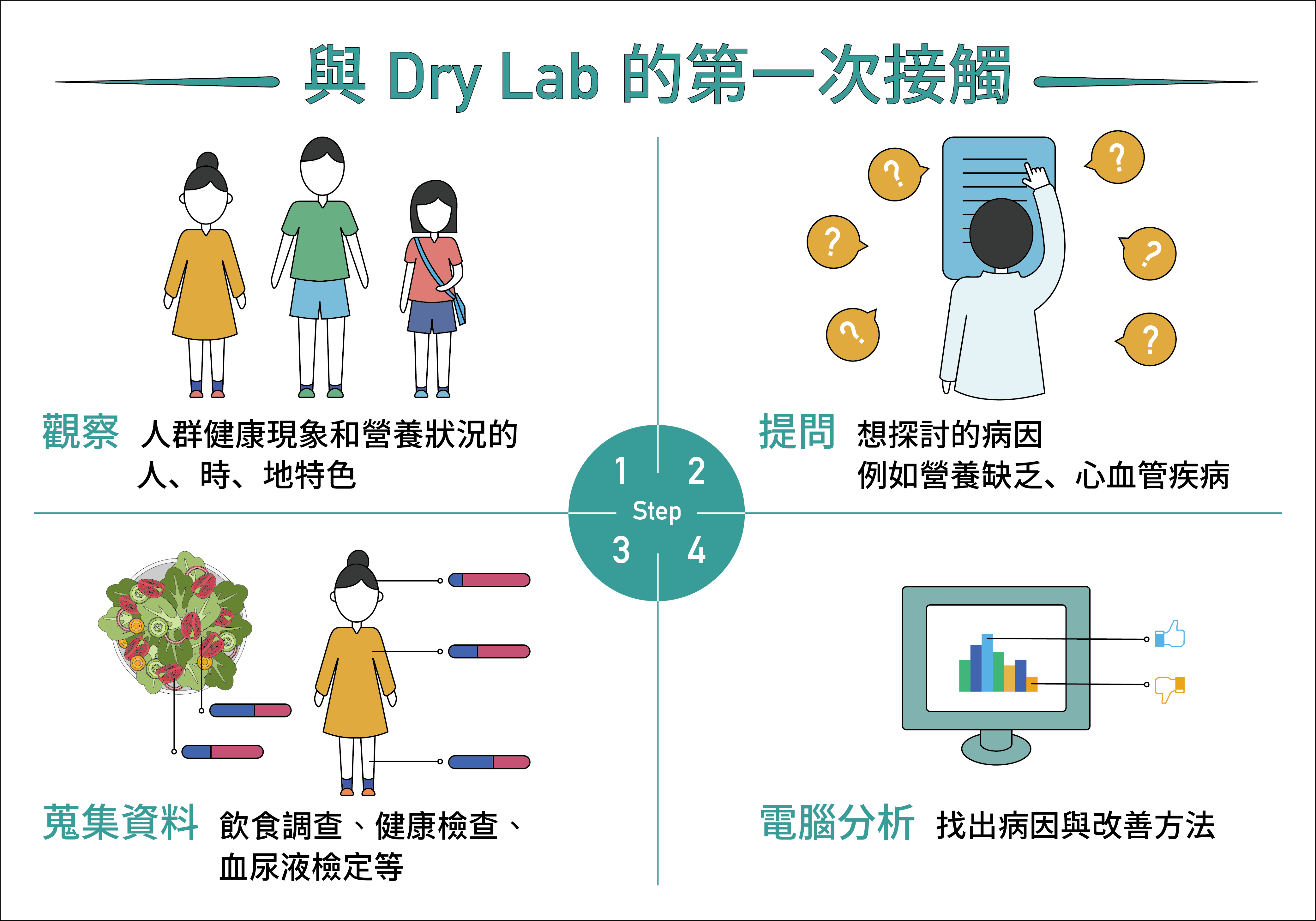

作法是先觀察人群的健康現象和營養狀況,在什麼人、什麼地方、什麼時間聚集,並產生假說、提出想探討的病因。

想探討的病因,例如營養缺乏 (如B群)、營養過剩 (如鐵質) 等和老化症候是否有關。接著蒐集各種層次的資料,透過電腦分析數據,找出病因與改善疾病的飲食方法。

Dry Lab 研究要問對問題,且收集高品質的關鍵資料最為重要,一旦資料取得後,立基於紮實的理論訓練,使用適當的統計或資料採礦模型、方法,就能有效率地獲得研究結果。

為了追蹤國人的飲食狀況,政府從 1980 年代起即每 5 年啟動一次國民營養調查,1992 年潘文涵提出結合營養與健康數據的概念,「國民營養健康狀況變遷調查」因而成形。

對研究員而言,蒐集到的資料不應該只是做成一篇調查報告。

而是應該充分運用寶貴的資料,交叉分析,找出各種飲食問題與疾病之關係,政府才能有效擬訂健康政策。

例如,團隊透過調查發現:國人肥胖的代謝風險較西方人高;食鹽開放進口後,國人碘缺乏率增加;學童吃垃圾食品,蔬果蛋白質奶類不足,會影響在校整體表現;國人鎂營養不良,會增加糖尿病風險;老人蛋白質、蔬果攝食不夠,會引發衰弱症等等。

為能給全民打造健康飲食藍圖,受訪者涵蓋兩個月以上的嬰兒至九十多歲的長輩,針對不同年齡層設計合適該年齡的健康檢查,及生活形態、健康知識態度等問卷,也詳細收集每個人的攝食資料。

圖│潘文涵

24 小時飲食回顧法,讓資料精準個人化

1987 年之前的國民營養調查,是採用「食物盤存法」來調查受訪者最近吃了什麼。先記錄家裡「已有的」及「新進入的」食物種類及重量,三天後再盤點剩餘的食物,扣掉廢棄的食物量,計算差值求得全家人之攝食總量。

但這種盤存法是以「家庭」為單位,無法精準了解「個人」吃了什麼,也就難以探究不同年齡層男女獨特的飲食病因。

1993 年起潘文涵團隊接手調查後,改用「 24 小時飲食回顧法」,設計適合華人飲食的散狀食物模型,調查時可以讓受訪者拼湊成盤,蒐集到個人化的資料。

圖│研之有物

24 小時飲食回顧法有一套「菜餚食譜詢問標準流程」,為了仔細記錄每個受訪者的飲食狀況,不同菜餚會有不同的詢問方式。

例如,當一位個案說昨天晚上在家裡吃了紅蘿蔔炒肉絲,調查人員要問他吃了多少量、有哪些食材、有什麼挑食不吃……等等。若不吃紅蘿蔔的話,需標註下來,系統會自動只保留肉絲、蔥、鹽等,並調整各項食物量。

但只把食物輸入資料庫還不夠,需要各種食物的營養含量,交叉相乘、再累加起來,才能求得每人每天各種營養素的攝取量。

藉由這些方式,潘文涵團隊建立了鉅細靡遺的飲食和菜餚資料庫。

圖│國民營養健康狀況變遷調查團隊

Dry Lab 任何一筆資料,都不許模糊化

蒐集資料為什麼要把它模糊化?如果受訪者喝了牛奶,就必須記錄牛奶品牌等細節。

「光泉的牛奶必定跟味全的牛奶不一樣,雖然牛奶營養素大同小異,區分與否對每些營養素的估計不見得重要,但探討食品安全議題時,這種鉅細靡遺的資料就派上用場了」潘文涵強調。

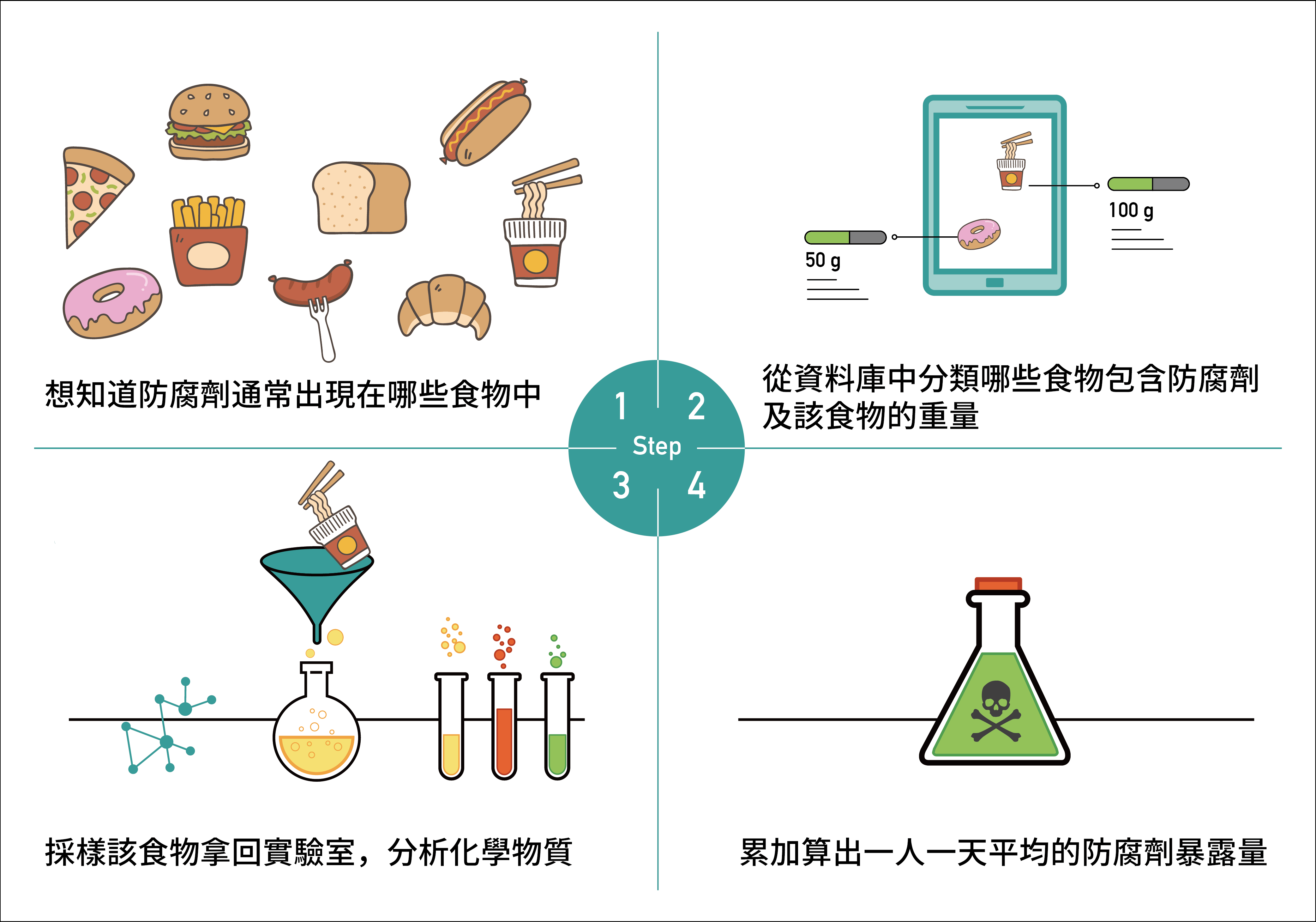

營養調查資料,可以區分廠牌、食物狀態、菜餚型式等,這些資料可以視需要而重新分類運算。

國民營養健康狀況變遷調查蒐集到的膳食資料,整合於國家衛生研究院建立的「國家攝食資料庫」裡 (衛生福利部食品藥物管理署計畫),提供台灣各年齡的男女性每人平均一天各種食物的攝食量,此資料庫成為毒物學家進行 TDS (Total Diet Study) 的重要參考。

例如,若想知道台灣人暴露在瘦肉精的風險有多少,就能透過這個資料庫查詢台灣人平均每天吃多少克的各式肉類,進而搭配瘦肉精含量數據,評估國人之暴露風險。

圖│研之有物

實證研究、示範研究,好處人體感受得到

近年隨著科技與人工智慧進展,資料運算分析更快速,讓營養流行病學研究有更多發展機會,其中「實證研究」和「示範研究」的成果可以直接轉譯到人身上。

「實證研究」目的為,證實營養改變和健康變化的直接關係,例如潘文涵團隊曾提供含鉀低鈉鹽給板橋榮民之家烹飪食用,證實可降低心血管疾病死亡率 (註一)。近期研究將「加鎂加鉀」低鈉鹽給中風患者出院時帶回家煮菜,能顯著提升腦神經功能的恢復 (註二)。

而「示範研究」就是應用實證研究的結果,將好的飲食推廣到社區,證實其推廣效益,最終透過「社會行銷」手法,促成整個社會的飲食運動。

潘文涵團隊透過歷年研究發現,無論是高血壓、糖尿病、高血脂症、憂鬱症 (註三)、專注力下降 (註四)、衰弱症、氣喘 (註五) 等都與飲食息息相關,從日常生活透過飲食調整,可回復身體狀態、減少依賴藥物。

”You are what you eat !” 這個想法也許不曾進入你的腦海,但從現在起吃每一口食物時,都請想想入口之物進入體內,對健康產生的影響。

定意只吃健康飲食,未來身體會謝謝你。