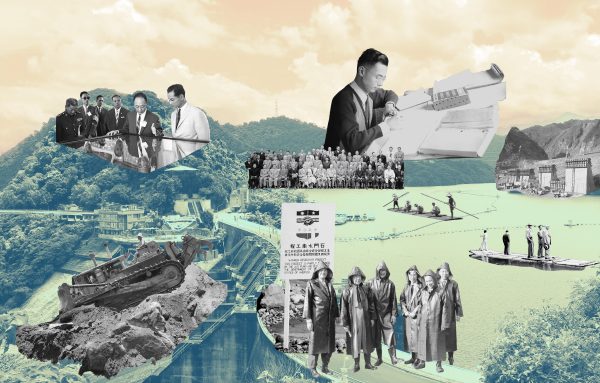

解封半世紀前檔案,從多元視角看見不一樣的石門水庫

揭開檔案中的歷史故事

揭開檔案中的歷史故事

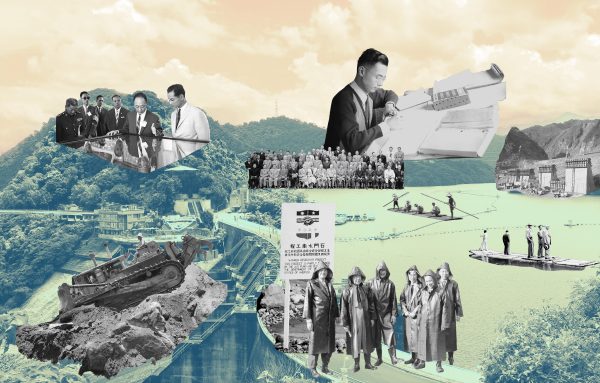

看見都市的噪音危機

考試制度背後隱藏哪些驚人內幕?

勇氣的代價,是受傷的靈魂?

如果語言只是工具,你怎麼不懂我的心意?

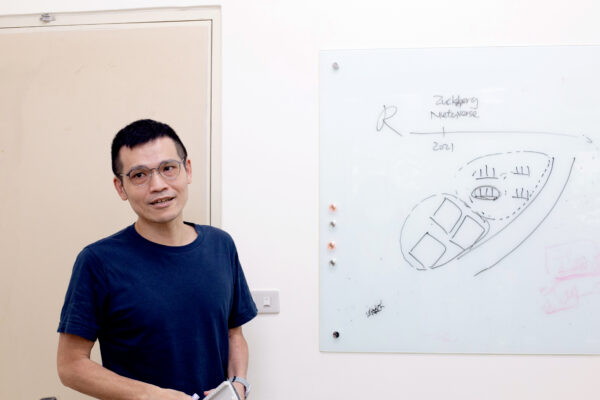

拜訪隱藏在民間的「非凡小人物」

尋找臺灣的水之道

什麼是淨零轉型?原來就發生在你我身邊!

給文科人的 AI 指南

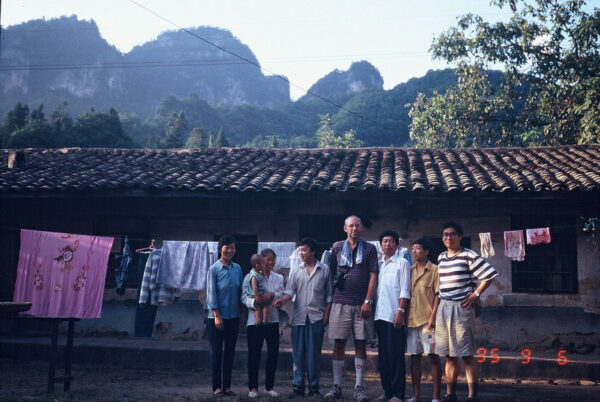

民工家中吞下五顆雞蛋,幹部款待special野味,還得應付「搞台獨」的逼問!

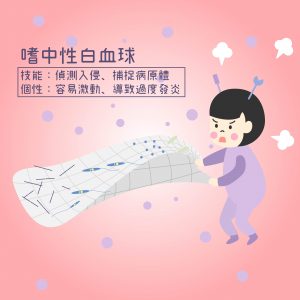

CLEC5A 受器不僅會與過往最受重視 TLR-2 受器協同作用,而且是對抗病毒、細菌感染時更為重要的角色。