必需基因:生命不可或缺的基因

生物需要許多基因合作以維持生命,但是每一個基因的重要性並不等同。必需基因(essential gene),也翻譯為必要基因。在過去的認知中,大多數必需基因負責基本的細胞功能,並在不同物種之間共享。必需基因理應都要非常保守,且演化速度緩慢。

簡單說,必需基因就是「對生物不可或缺的基因」。問題是:什麼是不可或缺?呂俊毅解釋,不同生物各有特色,所以哪些基因必需,也會有所差異。

例如人類的生命需要心臟持續跳動,假如某基因缺失使得心臟無法運作,對人類而言這個基因就是必需基因。可是對於沒有心臟的生物,這個基因的作用不一定攸關生死,不見得就是必需基因。更進一步想,人類是多細胞生物,全身只有少數細胞負責心臟運轉;因此所謂必需基因的真正不可或缺之處,其實僅限於這些基因在少數細胞中的特定作用。

呂俊毅選擇的研究材料「酵母菌」是單細胞生物,全身上下只有一個細胞。和人類一樣屬於真核生物,酵母菌卻沒有許多細胞可以分工合作,凡事都要單打獨鬥。呂俊毅強調,和多細胞生物相比,酵母菌這類單細胞生物的必需基因,大部分負責細胞更基本的功能,所以探索酵母菌必需基因獲得的知識,也可望用於大部分真核生物。

這項研究想回答的核心問題是:是否所有必需基因都是以類似的緩慢速度演化?演化速度是否會受到特定因素而加快?

圖|AI 生成

都是必需基因,不同物種可以替換嗎?

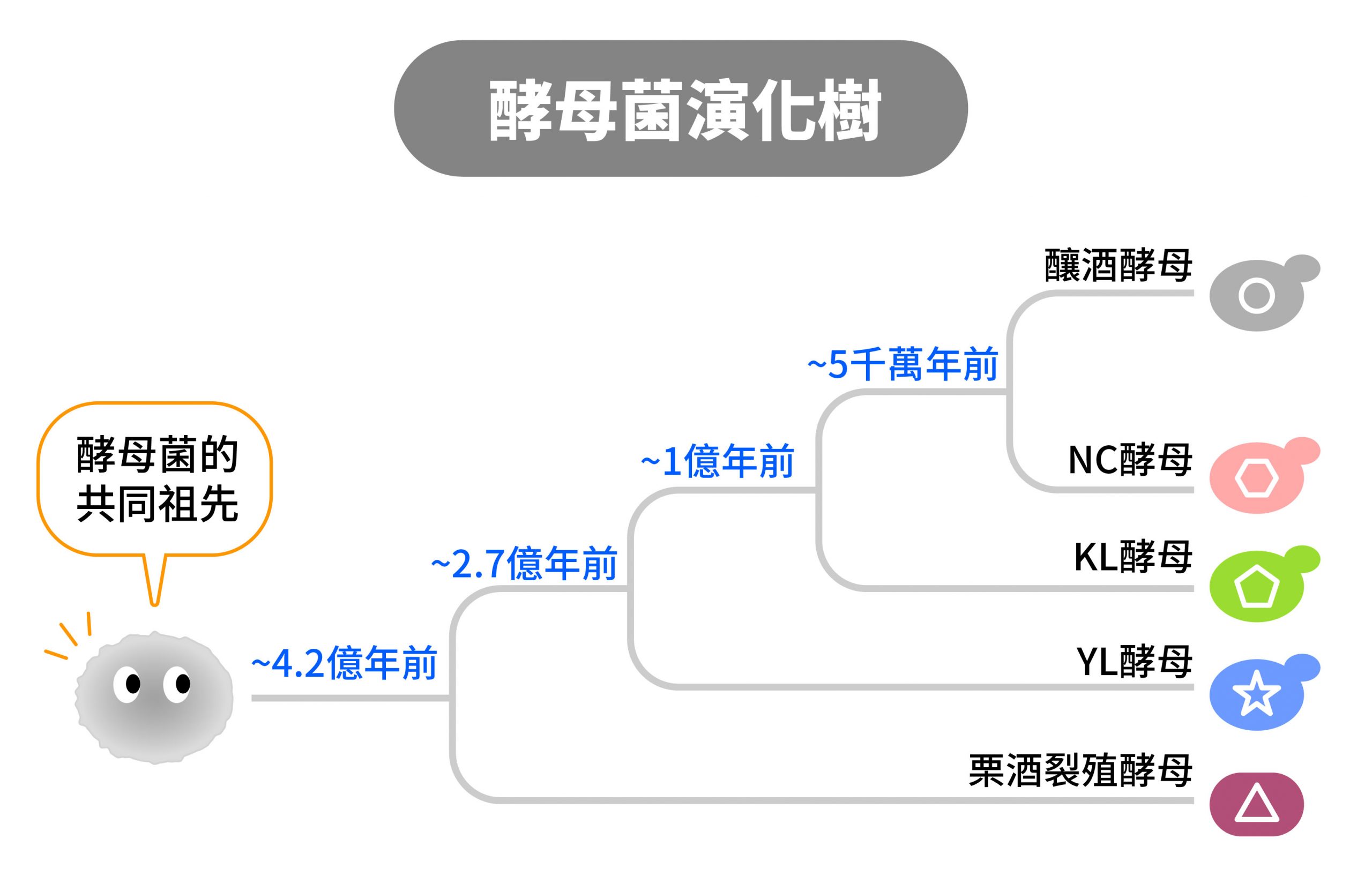

呂俊毅團隊的論文總共涉及五種酵母菌的比較。他表示,每次向旁人解釋不同酵母菌都不容易,一般人都知道「酵母菌」,卻不容易想像「酵母菌分為很多物種」是什麼意思。呂俊毅一番苦思後終於想到,可以用脊椎動物來類比。

例如,人類、猴子、大象、鳥類、魚類都是脊椎動物,人類和不同動物都在某個時刻有共同祖先。以人類為比較對象,和魚類在超過 4 億年前分家,鳥類在將近 3 億年前分家,大象在 1 億年前分家,猴子在數千萬年前分家。也就是一群多細胞的脊椎動物,在最近幾億年之間陸續分家衍生出「不同種脊椎動物」。

用同樣的思維想像酵母菌,便不難理解何謂「不同種酵母菌」。呂俊毅主要的研究對象是釀酒酵母(Saccharomyces cerevisiae),比較其餘四種酵母菌,分別為分家 4.2 億年的粟酒裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe),分家 2.7 億年的 Yarrowia lipolytica(YL 酵母),分家 1 億年的 Kluyveromyces lactis(KL 酵母),以及分家 5 千萬年的 Naumovozyma castellii(NC 酵母)。一如人、猴、魚是分家許久的脊椎動物,它們也都是酵母菌,卻也是演化上分開許久的不同種生物。

圖|研之有物(資料來源:呂俊毅)

釀酒酵母作為單細胞真核生物的代表,是研究最多的生物之一。它的基因組上總共有數千個基因,其中 1033 個,約 18% 比例為必需基因。倘若缺乏任何一個必需基因,一個釀酒酵母細胞便會死亡。

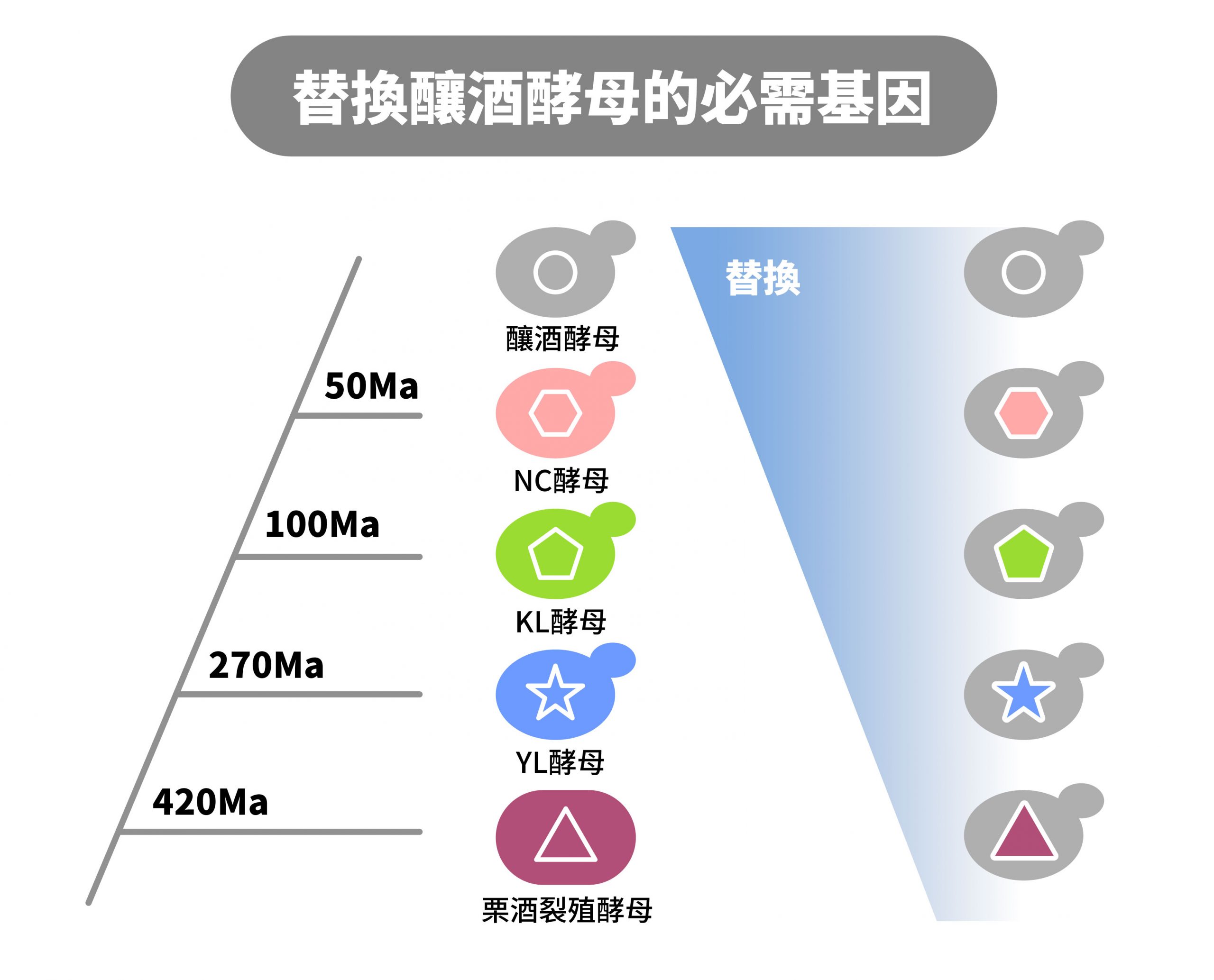

其餘四種酵母菌的細胞功能類似釀酒酵母,假如必需基因這麼重要,漫長的演化過程中改變有限,那麼不同酵母菌「對應的必需基因」(詳見註 1),彼此之間是否可以互換,例如把釀酒酵母的「1 號必需基因」換成 KL 酵母的「1 號必需基因」?

呂俊毅的研究團隊一共選出釀酒酵母的 84 個必需基因,人為替換成其餘四種酵母菌對應的必需基因,觀察其生長狀況。儘管受限於資源和實驗條件,沒辦法顧及所有的必需基因,不過呂俊毅強調,這 84 個基因涵蓋大部分已知的功能分類,具有足夠代表性。

圖|研之有物(資料來源:呂俊毅)

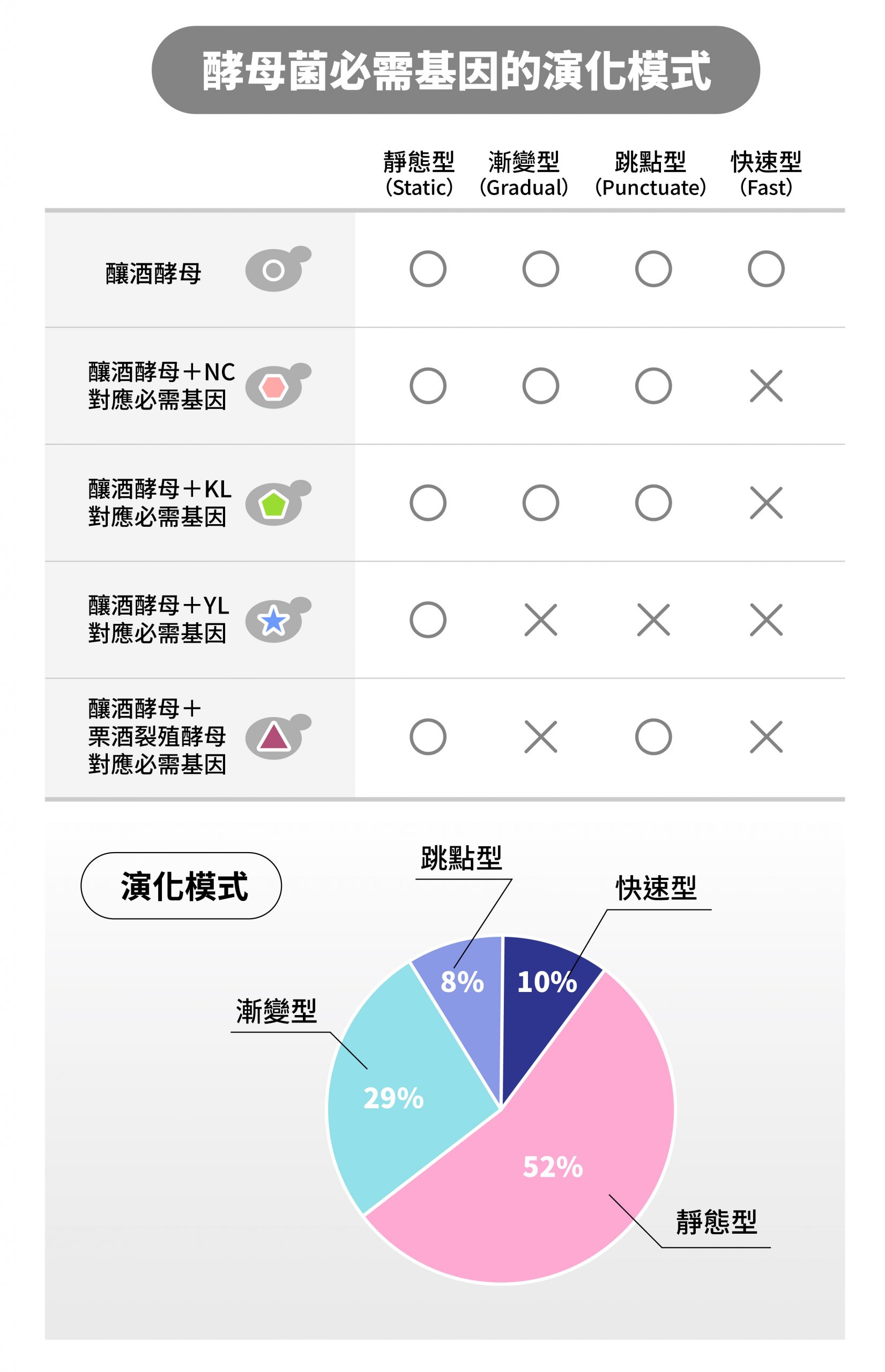

50% 必需基因,傾向保持不變

如果必需基因那麼重要,生物代代相傳的過程中應該更傾向保持不變,而實際情況確實如此,許多必需基因在漫長的時光中變化很少。實驗結果發現有 44 個(佔 52%),也就是大約一半的必需基因,可以置換為任一物種的對應基因,稱為靜態型(Static)。

可以互換的,表示演化中的變異很少。例如去除釀酒酵母的 1 號必需基因,換上 NC 酵母、 KL 酵母、YL 酵母,或粟酒裂殖酵母的 1 號必需基因,都可以順利生長。這項觀察意謂著,從功能上來說,許多必需基因在演化上相當保守(conserved),即使已經在不同物種中演化很長時間,還是足以勝任原本的工作。

然而,原有的必需基因被替換後,就算依然可以存活與生長,也不是毫無影響。釀酒酵母自身的必需基因被取代後,普遍觀察到生長狀況不如過往。這表示對釀酒酵母而言,來自親戚的必需基因可以用,卻沒有自己本來的那麼好用。

其餘一半基因是什麼狀況呢?一部分是演化分家較早的物種,必需基因無法替換,但是分家較晚的可以。例如分家較久的粟酒裂殖酵母基因不能使用,可是分家較近的 KL 酵母可以。這類基因有 25 個,佔整體 29% 的比例不低,稱為漸變型(Gradual)。

生物在代代相傳的過程中會累積差異,親戚之間的分歧愈來愈多,所以來自分家較早的物種,分歧更多之必需基因無法替換,並不難想像。

值得一提的是,基因序列的差異多寡,未必和能否替代直接相關。呂俊毅團隊實際觀察到,某些序列差異不少的基因,依然能被釀酒酵母使用,反之亦然。演化學家分析這類問題時,往往習慣以整個基因的 DNA、蛋白質序列的差異切入;呂俊毅卻提出實驗結果支持:基因實際的作用結果,還是要透過實驗才能驗證。

還有一小部分 7 個(佔 8%)必需基因的狀況是,分家較久的必需基因可以替換,分家較近的反而不行。例如釀酒酵母可以換上粟酒裂殖酵母的「2 號必需基因」,卻不能使用 KL 酵母的「2 號必需基因」,稱為跳點型(Punctuate)。

呂俊毅推測,這是因為該物種在分家以後,又產生了專屬於該物種的獨特性,使得其他物種的基因無法與其相通。從研究角度來看,這類基因記錄了該物種有別於親戚的特殊之處,如果題目是探討「物種如何變得與眾不同?」將是很適合的研究對象。

圖|研之有物(資料來源:呂俊毅)

乍看做一樣的工作,卻不再是同樣的基因

呂俊毅團隊更進一步探討的,是另一小群佔整體 10% 的 8 個必需基因,稱為快速型(Fast)。實驗證實,這 8 個必需基因,都不能被其他 4 個物種的對應基因替換。舉例來說,釀酒酵母的 3 號基因,也無法用 KL 酵母、NC 酵母等相近物種的 3 號基因來取代。這意謂著,理應不能大幅改變的必需基因,也有可能在演化中快速累積變異和分歧,與親戚基因不能彼此互換,否則會危及細胞生命。

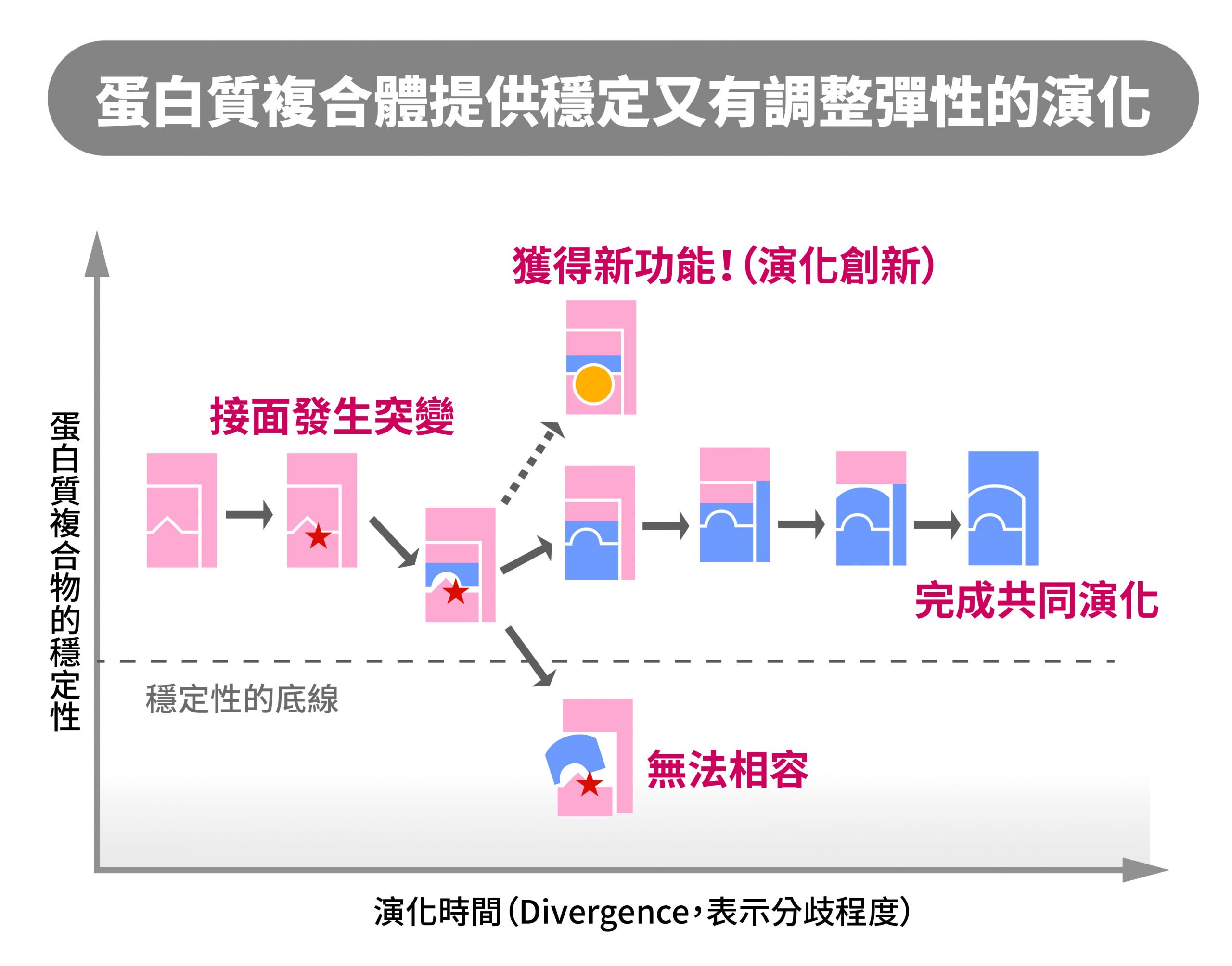

仔細檢視是哪些基因,呂俊毅抓到端倪:這批快速型(Fast)必需基因的蛋白質產物都不是單獨作用,而會與其他蛋白質共同作用,形成「蛋白質複合體」(protein complex)。

由此推論,一旦基因產物成為複合體中的一員,本身可以容忍的變化程度,似乎會增加。即使是任何時刻都不可或缺的必需基因,也能獲得機會累積變異。

呂俊毅接著思考,既然處於複合體中作用的必需基因,可能累積明顯變異,那麼同時替換必需基因,以及共同作用的複合體夥伴基因,應該有機會恢復整組功能?例如將釀酒酵母的 3 號基因、3 號夥伴基因,同時替換為 KL 酵母的 3 號基因及 3 號夥伴基因。結果出來,團隊觀察到 6 組成功案例,可見這些必需基因較大的變異,是與其複合體內夥伴基因共同演化的結果。

然而,依然有 2 個必需基因,不論怎樣實驗測試的組合都無法復原功能;看來它們的歧異,已經大到難以簡單彌補的階段。可以說,快速型這類的必需基因,乍看之下在不同種酵母菌做著一樣的工作,可是實際上,它們已經不再是同樣的基因了。

就算不可或缺,在複合體中也有改變機會

一系列實驗結果表明,大部分必需基因確實符合理論預期(靜態型),就算序列持續累積差異,對生物必需的功能依然變異有限。演化上分家幾億年之不同物種的基因,替換後還是足以維繫細胞的存活。另外也有 8% 的少量必需基因(跳點型),在某一物種獨自衍生與眾不同的特殊性,不再能與親戚相容。

然而,呂俊毅團隊透過系統性的替換實驗也觀察到:有 10% 必需基因可以累積較大的變化(快速型)。儘管缺乏直接證據,根據必需基因的性質還是能推論,這類改變的演化速度想必相當迅速。因為單細胞生物的必需基因一旦失能,命運只有死亡!若是還能生存、繁衍後代,直至被我們見到,酵母菌當初勢必很快克服了致命突變。

也可以想像酵母菌在演化史上,必需基因產生較大改變的次數,肯定比如今見到的更多。但是這些改變往往對生存不利,使得具有該突變的個體競爭力不如同類,更容易遭到淘汰。現今我們還能見到改變較多的必需基因,都是通過漫長考驗的生還者。

必需基因的改變,在演化上有什麼意義?從個體角度出發,「求生」是生物的本能,就算是渺小的單細胞生物也不想死。假如必需基因發生突變,依然能生存下去,對個體而言當然是好事。

因此,基因如何增強其突變穩健性(mutational robustness),也就是增加對變化的容忍度,為演化學上一個非常重要的問題。

可是從物種的角度看,容許「突變劣質品」存在,豈不會拖累整體的品質?問題的關鍵其實是:所謂的「突變劣質品」,是不是提供了其他的好處?呂俊毅表示,在確保原有工作仍可以正常運轉下,新突變除了增加族群中的多樣性,如果它又有可能衍生出新功能,也就是演化創新(novelty),來增加生物的適應力,這樣的突變就有更高的機率被保留下來。

圖|研之有物(資料來源:呂俊毅)

獨立也能運作,為什麼要一起合作?

呂俊毅認為這項研究也能解釋「蛋白質複合體」的存在意義。很多不同基因形成的蛋白質產物,會結合成複合體一起工作。但是同樣的蛋白質們,在細菌這類原核生物中有時候是單獨工作,表示這些工作不一定要透過複合體也能完成。那麼蛋白質複合體有什麼意義呢?

從研究來看,變得快的必需基因就像「蛋白質複合體」裡面的零件。一個複合體中可以包含好幾個必需基因,就像一架大型機器中有很多不可或缺的零件。零件們各司其職才能讓機器運轉,如果單一零件發生改變,對整個大機器的相對影響較小,更有機會包容改變帶來的負擔。

如此一來,複合體對變化的容忍度增加了,又能提升穩定性,使得整體工作不至於因為一處零件就整個停擺。容忍度和穩定性增加,長期下來,又能提高由於改變而受惠的適應力。

簡單說就是,生物不至於因為單一基因出現些許改變就直接死亡,還能生存並繁衍後代之下,累積的變化在未來,又有機會成為創新的原料。

這項研究直接得知釀酒酵母有明顯改變的必需基因,乍看之下比例不高,數目很少。但是考慮到,每種生物蛋白質複合體的絕對數目都不少,例如在釀酒酵母的基因體,大約有半數的基因產物會形成蛋白質複合體。其中有多少能藉由上述的原則來快速演化,並影響生物的適應力,將是一個值得繼續探討的問題。

圖|研之有物

演化學:生物的「為什麼?」

由上述研究可以知道,呂俊毅擅長透過精密設計的分子生物學實驗,解答演化學的基本問題。他表示自己讀博士的領域是細胞減數分裂,和演化一點關係都沒有;直到博士後研究時期受到老師的影響才涉足演化,意外覺得非常有趣。

回顧當時,呂俊毅的老師認為,演化學家常常提出許多理論,卻缺乏足夠的證據可以支持。分子生物學家應該可以多貢獻一點,投入更多實驗去看到真實的變化。看看那些假說是得到支持或是被推翻,這樣才是真正做科學的方法。

呂俊毅強調,分子生物學最關注「如何」,演化則是問「為什麼」。問「如何」,得出的知識是比較應用的性質,但是身為科學家,他總是想知道「為什麼」。他說,演化就是生物學背後的支架,不管你想知道發育過程或是疾病原因,演化學都在背後,它就站在所有東西的背後看著你,你沒有辦法忽視演化的存在。

呂俊毅進一步說,在主流學術領域,演化學是比較被人忽視的一塊。他鼓勵臺灣的學生要問更多的「為什麼」,而不只是別人給你什麼題目就接手做。例如知道癌症發生的機制之後,可以去想想為什麼人會有癌症,背後的演化是什麼?癌細胞的演化速度為什麼這麼快?

在呂俊毅看來,演化學不僅是生物學的基石,更是引領我們深入探索生命奧秘的工具。它提醒我們不應滿足於理解生物學的「如何」,更要追問其背後的「為什麼」。透過演化的視角,得以更全面地理解。或許,正如呂俊毅所言,唯有不斷地提問、探索,才能真正觸及生命的本質。

註 1:呂俊毅團隊選出釀酒酵母的 84 個必需基因,替換成其他四種酵母菌對應的必需基因,探討基因的演化。在這項研究中,「對應的必需基因」亦屬於直系同源基因(Orthologues),也就是在不同物種中,源自於共同祖先單一基因的對應基因。