圖|研之有物

伊能嘉矩逝世三年後,臺灣總督府在 1928 年創立了臺北帝國大學(今國立臺灣大學)。作為日本帝國的南方研究基地,創校之初,就特別在文政學部史學科下成立「土俗人種學講座」,以臺灣與南洋為主要的研究對象。

當時由哈佛大學人類學博士移川子之藏(1884-1947)出任講座教授,他在 1926 年就先前往日本遠野了解伊能嘉矩的遺物。隨後臺北帝大在開學前,透過臺灣總督府東京出張所向伊能的遺族購入一批手稿、藏書及臺灣原住民器物。

至此,伊能的遺物分散臺日兩地。留在故鄉遠野的遺物,多為地方民俗調查手稿,當中提到的鄉野怪談,至今仍在日本的次文化中不斷被二創;送返臺灣的遺物,則開啟了臺灣研究的下一段旅程。

伊能遺物一度暫放在臺灣總督府博物館(今國立臺灣博物館),後來 1934 年臺北帝大的標本室落成,才移回標本室。伊能的書籍、手稿與標本由當時的講座助教宮本延人(1901-1987)負責整理,成為臺大校史上第一批臺灣研究典藏。

第一個使用這批史料的不是別人,就是臺北帝大的首任校長幣原坦(1870-1953)。在宮本延人的回憶錄裡寫到,幣原坦校長常來閱覽這批臺灣研究史料。土俗人種學講座出版的《南方土俗》第一期第一篇,就是幣原坦參考史料後發表的〈卑南大王〉研究論文。

今日我們還可以在臺大人類學博物館看見伊能採集的文物,也可以在臺大圖書館瀏覽「伊能文庫」中的圖書與手稿。

演化主義下的臺灣研究

然而,如果有機會閱讀伊能嘉矩的文章,你將感受到一股強烈的演化主義與國族主義觀點,不時與當代價值觀產生衝突。

陳偉智秀出一張圖表,是他參考伊能 1898 年發表的臺灣原住民族分類論文,將文化要素的調查整理成圖表。從中可以看出伊能根據不同族群的「體質特徵、土俗異同、思想進否(思想進步)、言語異同、歷史口碑(口述歷史)」進行分類與比較。

例如在織布工藝上,伊能寫到:泰雅族的「美術意匠」最發達,布農族僅次於泰雅族,排灣族的裁縫精巧程度堪稱第一。其他如社會組織、宗教等特徵描述也都帶有階序比較意味。

由於伊能的研究目標之一是要協助總督府制定原住民教育政策,這樣的調查內容有助政府了解各族群的「文化發展程度」,並依據程度高低擬定寬鬆或嚴格的治理方針,但這顯然與當代避免種族歧視、尊重多元文化的理念相違背。

對此,陳偉智指出:「伊能嘉矩的研究有那個時代的共同特性」,為何當時的研究會著重文化高低比較呢?

在尋找答案前,我們得先戴上伊能嘉矩濾鏡,回顧 19 世紀自西方傳入日本的「演化主義人類學」理論。

19 世紀中葉的西方思想界對於人類起源論產生一元說、多元說的辯論,當時由一元說佔上風,這派學者假設,地球上的人類具有同樣的心智條件與發展階段,不同族群的文明發展之所以會有差異,只是因為處在比較早或晚的階段而已。

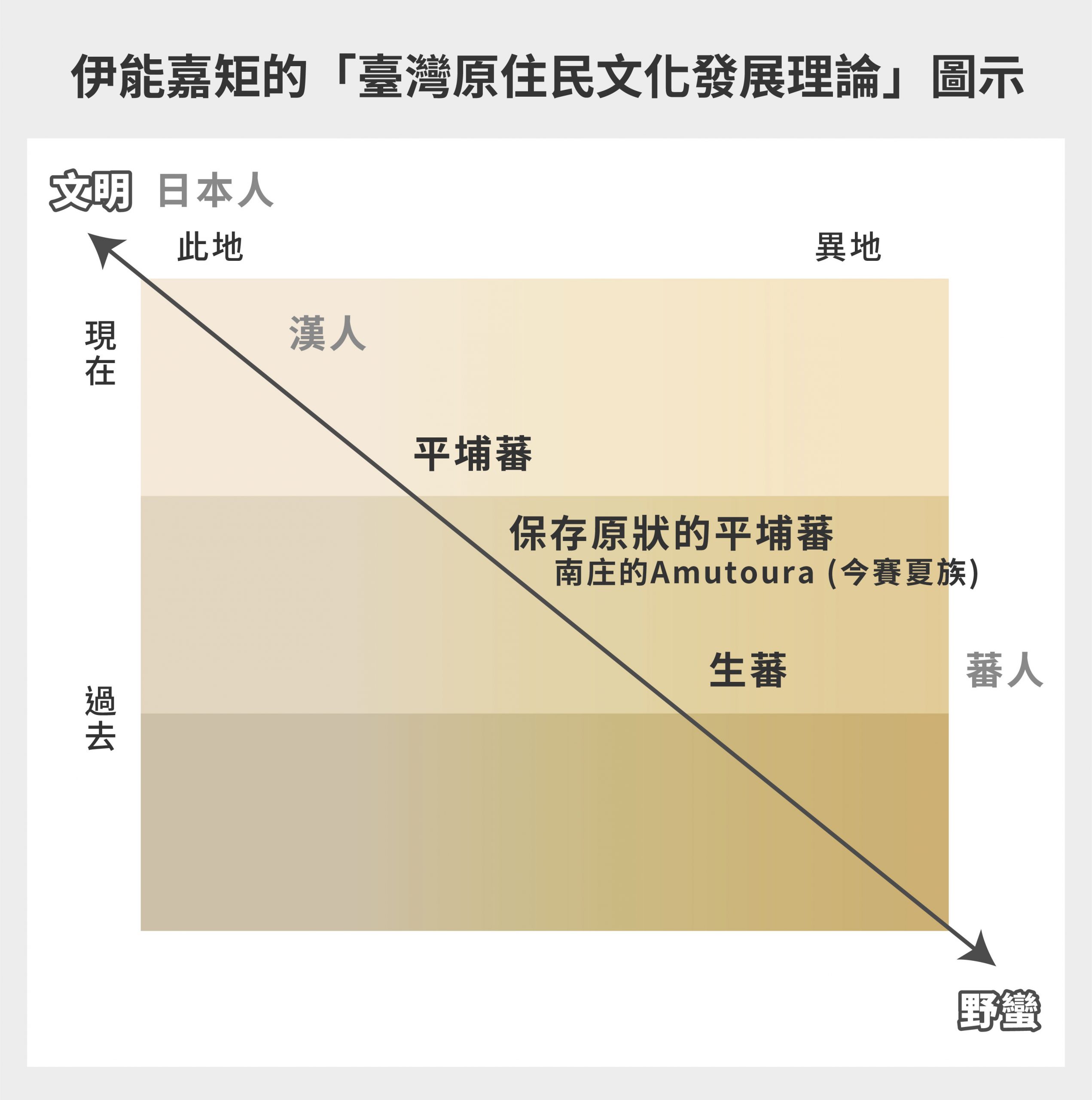

陳偉智畫了下方這張圖表,呈現伊能研究臺灣原住民文化發展程度的「單線時間與空間觀」。他將生蕃、平埔蕃、漢人、日本人,由時間軸上的過去至現在、空間軸上的異地至此地,依序排列在一條從野蠻到文明的發展階段線上。

圖|研之有物(資料來源|陳偉智)

伊能秉持人類起源一元說理論,加上長年在臺灣採集的文物、歷史紀錄與口述歷史,逐漸形塑出他對不同群體的認知:分布在交通不便地帶的生蕃,尚處在文化發展的早期階段。平埔蕃則因生活在平地,容易與文化發展程度較高的漢人接觸,其文化因而快速變遷,逐漸「漢化(進化)」成漢人。

此外,在伊能看來,臺灣的族群在發展進程上仍屬於「人的人類」,而日本人則已過渡到「國的人類」階段。前者處於自然狀態(原住民族),或注重私領域的家族發展(漢人),不像後者已具備「國家」、「公領域」的概念。

事實上,伊能的論述等同暗自承認了日本帝國是由多民族組成的事實,但在殖民脈絡下,如何統一管理「異質」人口、培養民眾對日本的認同,成為統治者的當務之急。伊能對於臺灣族群的研究,遂成為統治者掌握民間舊慣、研擬「教育(同化)」政策的參考依據。

人類學家 aka 路上觀察家

在了解當時風行的演化主義人類學理論後,那麼伊能嘉矩又是應用什麼樣的方法從事研究呢?

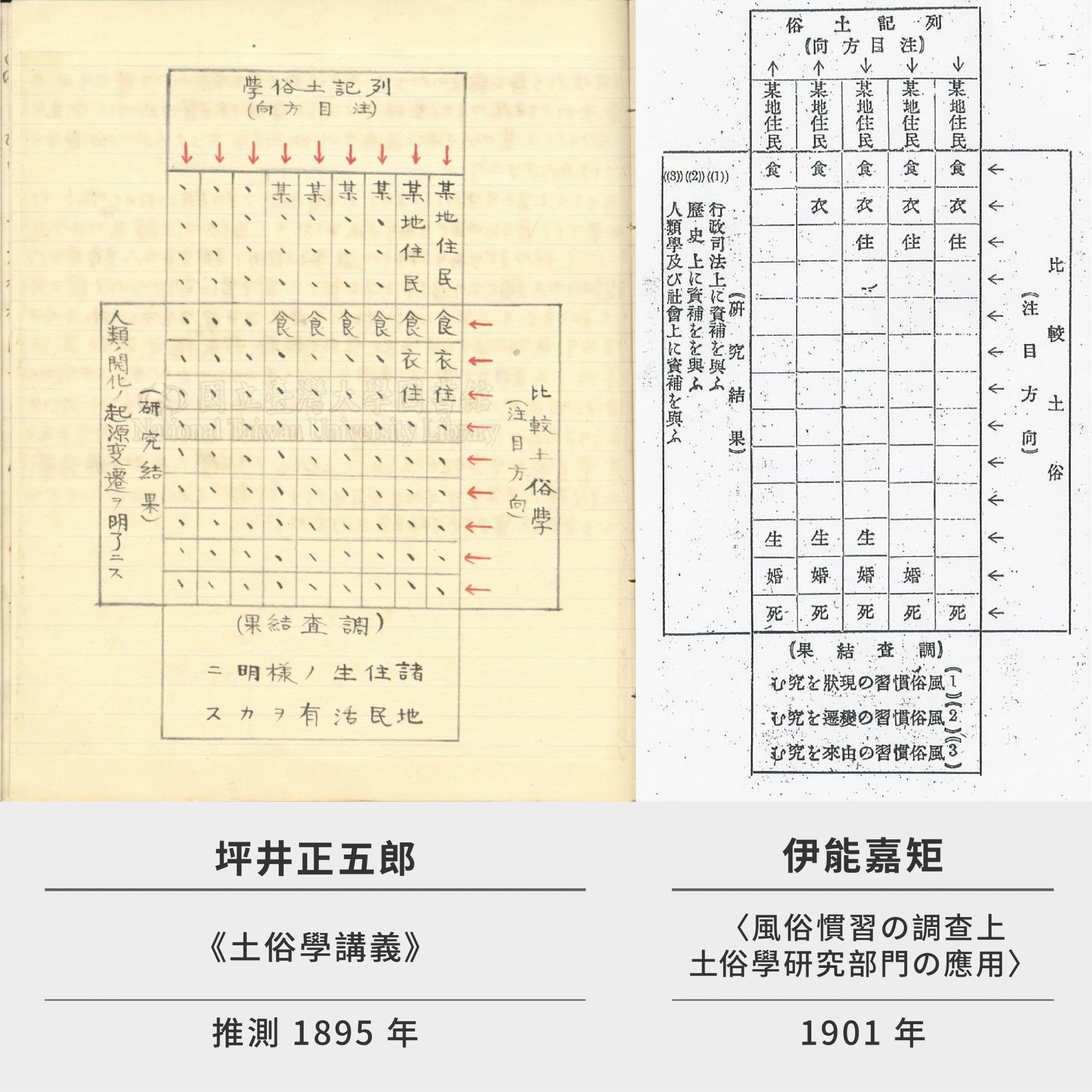

伊能的人類學知識主要來自東京帝國大學人類學教授坪井正五郎(1863-1913),在伊能來臺前曾參加坪井的《土俗學》講課。當時的「土俗學」用語,是用來翻譯英文的 ethnography,今日則多譯為「民族誌」。伊能提到這是一種研究人類風俗習慣的科學方法。

首先,透過「列記土俗學」(敘述民族誌)描述各族群的文化特質,例如髮型、服裝、嗜好等,了解各地住民的生活樣態。接著,透過「比較土俗學」(比較民族誌)對照個別文化特質的變遷程度,來說明人類的開化起源與變遷。

伊能將坪井的研究方法帶到臺灣,並實際應用在田野調查上。例如觀察路上臺灣男子的服裝儀容,包括是否剪斷辮髮、改穿和服或洋服、帽子和鞋子的款式等,再與傳統中式穿著的人相互比較,就能評估該地被日本風俗「同化」的程度。

圖|陳偉智提供

這種觀察、記錄、分類再比較的研究方法,也逐漸內化為伊能的思考模式。陳偉智展開一張長達 3 公尺、寬約 1 公尺的巨幅樹狀圖,這是伊能將腦中的「蕃人研究標準」具體化的驚人成果。

細看這幅研究要領架構圖,分出研究標準、研究細目、研究目的後,再向下羅列各領域的觀察項目。伊能將樹狀圖貼在書房牆上,時而塗改、時而浮貼筆記,密密麻麻的字跡有如大樹枝頭茂密的葉片,展現他在臺灣的研究藍圖與旺盛企圖心。

圖|研之有物

伊能似乎也將這種分類方法當作一種嗜好,他時常在街頭四處溜搭,看到什麼就記錄什麼,留下許多趣味橫生的手稿。

例如他曾繪製「笑」的分類表,沒想到笑還可以分成陽性的「哂笑」、陰性的「嗤笑」,陰性下再細分出「苦笑」、「嘲笑」、「冷笑」等近十種笑,甚至還有「笑癖」與「不笑癖」的區別。

圖|遠野市立博物館

當伊能嘉矩來到 21 世紀

儘管伊能嘉矩的研究帶有殖民主義色彩,但不可否認的是,他留下的研究遺產已成為臺灣研究、原民文化復振的重要材料。

陳偉智回憶起大學時期在宜蘭協助噶瑪蘭族尋根、正名的經歷,他花了很多時間精力幫忙搜尋噶瑪蘭族的相關史料,其中一批史料就是伊能在 1896 年到宜蘭從事平埔族研究的紀錄,他特地將這批史料整理、翻譯給族人參考。

圖|研之有物

陳偉智談到:「對於當代原住民族,特別是平埔族來說,如果當初沒有伊能的記錄與蒐藏,這些可以證明族群存在的珍貴證據將消失無蹤。」

如今我們不再用演化主義人類學去評斷不同族群,而是將這些研究材料用於新的文化實踐。

當前就有博物館及研究單位正與原住民族執行共作計畫,例如臺大人類學系就與南投埔里的噶哈巫族合作,借調一批伊能採集的織品標本,提供族人進行編織技法的研習與重製。

圖|噶哈巫族文化復振─Ayan 祭歌與織布影片

研究還發現,當時某些織品參雜了來自漢人、日本或其他國家的纖維,研究人員推測,族人可能透過以物易物的方式獲得外來的布料與毛線,將它們拆解後,重新混織成新的布。如果伊能當初沒有保存這些文物,我們可能也無從察覺:原先以為的傳統物件,其實也是早期祖先的創新嘗試。

伊能的研究除了成為正名運動與文化復振的養分,也是族人自主發聲、與古今外來勢力對話的重要媒介。陳偉智在專書的最後引用了泰雅族詩人瓦歷斯.諾幹的〈伊能再踏查〉,詩的尾聲是這麼寫的:

你以為又回到蠻荒的叢林地帶,正如我以為

可以順著你的踏查日記疼惜福爾摩沙

當你藏在書冊安靜的睡著時,我為你

默唸晶瑩如繁星的睡眠部落

這場跨越時空的對話,體現了臺灣歷經一個世紀的變遷與反思。這次由過往的被研究者再次踏上伊能曾走過的地方,但不同的是,我們已回不去未被殖民前的清純狀態,不同時期的殖民歷史早已成為臺灣社會的構成要素之一。

回到伊能嘉矩的時代,是為了重新在當下透過他,看到我們這個時代,以及其後的未來。

陳偉智這麼總結他的伊能嘉矩研究,由此延伸的研究之旅仍在路上,他不忘臺灣史研究先驅楊雲萍的呼籲:「增加我們的新業績,繼續向前邁進才是!」(完)

(編按:本文為了介紹歷史事件、引用伊能嘉矩著作,部分內容按原文使用「蕃」字,其餘內容以「原住民族」或正式族名稱呼為主。)